AL CUORE DELL’ESPERIENZA: LA SPERANZA RICOSTRUISCE

Al cuore dell'esperienza: la speranza ricostruisce

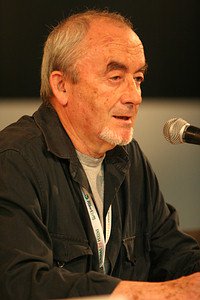

Partecipano: Mireille Yoga, Educatrice al Centro Sociale Edimar di Yaoundé, Camerun; Fiammetta Cappellini, Rappresentante di Avsi ad Haiti. Intervento di saluto di Geri Benoit, Ambasciatore della Repubblica di Haiti in Italia. Introduce Robi Ronza, Giornalista e Scrittore.

ROBI RONZA:

Buongiorno e benvenuti all’incontro “Al cuore dell’esperienza: la speranza ricostruisce”. Come vedete, il titolo sembra generale, non si riferisce specificamente alle due esperienze di cui parleremo oggi. Ma c’è un motivo: queste esperienze, pur essendo esperienze estreme in condizione di grande difficoltà, non sono radicalmente diverse dall’esperienza nostra. La speranza che ricostruisce riguarda anche noi; in situazioni estreme come questa, le cose sono più immediatamente chiare ma non sono sostanzialmente differenti. Quindi è importante che noi cogliamo queste esperienze che ci verranno raccontate oggi, pur nella loro eccezionalità, non come delle cose, diciamo, pittoresche e lontane da noi, ma come delle condizioni diverse in cui viene messa alla prova la stessa condizione umana e si trovano delle risposte che sono della stessa qualità. Quello che accade in Camerun e ad Haiti ci interessa perché in fine è quello che accade dentro ciascuno di noi. Ciò detto le esperienze che incontriamo oggi sono esperienze di straordinario interesse e sono veramente esemplari. Vi presento coloro che prenderanno la parola in questa circostanza: alla mia estrema destra Madame Mireille Yoga, Educatrice nel Centro Sociale Edimar di Yaoundé nel Camerun; alla mia sinistra Fiammetta Cappellini, Rappresentante Avsi ad Haiti, che ormai è diventata nota anche al vastissimo pubblico televisivo. Ma per ultima, ma certamente non meno importante, è una presenza che noi apprezziamo particolarmente, l’ambasciatore di Haiti in Italia Madame Geri Benoit. Parliamo di due paesi diversi. Il Camerun è un paese dell’Africa. Haiti è in realtà un paese africano dell’America Latina. Il Camerun è un’antica colonia tedesca, poi diventata, passata sotto il dominio francese e inglese; è uno dei paesi che hanno più potenziale di sviluppo in Africa, e ha dei problemi, lo sviluppo crea dei problemi. E sentiremo le risposte che si danno a un problema che è quello dei bambini di strada. I bambini di strada non sono poi una realtà così lontana da noi, perché quelli più vecchi, categoria nella quale posso essere oramai annoverato anch’io, fanno in tempo a ricordarsi gli sciuscià in Italia. Gli sciuscià del dopoguerra, della seconda guerra mondiale, erano i bambini di strada da noi. Quindi noi non siamo così lontani da questo problema. Dunque il Camerun, uno dei paesi promettenti dell’Africa, credo anche che sia un paese importante calcisticamente, lo so vagamente perché non mi interesso di calcio. Haiti è un paese estremamente interessante, perché è il primo paese che si è liberato dal dominio coloniale, è diventato indipendente in età napoleonica, quindi centocinquanta anni prima di tutti gli altri. È un paese francofono e francese creolo. È uno delle due principali terre francofone dell’America, insieme al Quebec. Ha avuto un passato di grande interesse di cui si intravedono, nonostante le difficoltà del momento, le memorie. Poi ha avuto purtroppo un momento di grave crisi e decadenza e adesso si può ragionevolmente confidare che dal male del terremoto venga anche la possibilità di una risurrezione, di una rinascita di questo paese, che è straordinariamente povero ma anche affascinante perché poi se ne ha nostalgia. Sembra impossibile, un paese così povero e si ha nostalgia. Dunque un paese interessante che ha anche lui delle potenzialità molto importanti. La prima potenzialità, come sempre dappertutto, è l’uomo. Dunque non c’è nessun paese che sia così svantaggiato da non poter cominciare a rinascere. Dunque due paesi distanti fra di loro geograficamente, vicini per eredità culturali e diversi ma entrambi interessanti. Do ora la parola per cominciare a Mireille Yoga, che ci parla dell’esperienza che sta facendo a Yaoundé, in un centro che è intitolato Edimar, che era un ragazzo di strada brasiliano, come alcuni sanno. Mireille Yoga.

MIREILLE YOGA:

Vorrei cominciare dicendo come ho incontrato il movimento e che cosa ha significato per me. Non posso essere qui oggi senza pensare a quelle due ragazze che seguivo sedici anni fa. Mi hanno risposto in coro “vieni e vedi” quando ho chiesto loro dove andavano ogni volta dopo la riunione del coro. Ebbene ci sono andata e il Mistero mi ha aperto le braccia, Cristo mi ha chiamata dietro di sé, come aveva chiamato Giovanni e Andrea: vieni e vedi. Che grazia! Così si apriva la porta davanti a me a una avventura che non avrei mai saputo immaginare e che non riesco neanche adesso a immaginare. Tutto quello che so è che ho imparato a osservare, ad obbedire, a guardare, a dare fiducia, a lasciarmi educare. Se non dipendesse che da me, bèh, mi nasconderei per vivere in una profonda intimità di tutto quello che sento. Come ho detto a padre Carrón in Kenya: ho paura di tutta questa felicità nella mia vita. Come se non bastasse, eccomi a vivere un evento come il Meeting di Rimini, e non confusa nella folla, bensì innalzata da voi agli occhi e alle orecchie del mondo. Quando partecipavo per la prima volta all’assemblea internazionale di La Thuile, nel 2003, lo sguardo di don Pino quando usciva per l’Angelus abbracciava tutta la grande sala e dava a ciascuno il Mistero al quale rivolgeva questo Angelus. Mi chiedevo come ciò potesse essere possibile, celebrare l’Angelus con uno sguardo che rivela così il cuore; guardando e ascoltando padre Carrón mi sono sentita scuotere fino alla fibra più profonda di me stessa e mi dicevo: devo portare con me tutto quello che sento, tutto quello che si presenta davanti ai miei occhi a casa. Non smettevo più di scrivere e anzi ringrazio tutti i traduttori. Tutto questo è vero, è vero per noi? È soltanto una storia di bianchi, come ci dicono sempre nel nostro paese? Voi e i vostri bianchi vi ingannano. Vedevo per la prima volta dove padre Marco e Maurizio, che seguiamo a Yaoundé, nel Camerun, e anche Giuseppe Abamenda, hanno trovato quel che fa sì che siano quello che sono e che noi seguiamo. Capivo perché erano imperturbabili in quello che affermavano durante l’omelia alla messa, piuttosto che ai nostri incontri alla scuola di comunità. Se ne fregavano di quello che poteva dire la popolazione, addirittura i cristiani della parrocchia. Ci mostravano semplicemente la bellezza di appartenere a Cristo, che fa di noi uomini nuovi, uomini liberi. La grande paura è che cosa sarebbe successo di noi quando non fossero stati più lì. Un incontro come questo si sarebbe ripetuto? E allora ho capito la grazia che avevo di partecipare a incontri come l’assemblea internazionale di La Thuile o il Meeting di Rimini. Ero colma di grazie e questa grazia doveva mettermi al servizio degli altri. Se cominciavo a vivere l’esperienza di quegli incontri, ebbene la gente intorno a me avrebbe capito che è meglio essere liberi in Cristo che schiavi di una cultura o di una mentalità, la cultura della diffidenza, della paura dell’altro, della non responsabilità rispetto a tutto quello che ci succede, cioè che c’è sempre una cosa esterna rispetto a noi. La vera amicizia non esiste si dice. Carrón ci aveva chiesto: perché non volete vivere amicizie che sfidano il tempo? Si può vivere così? Più me lo chiedo, più scopro che c’è come un fuoco che arde dentro di me, che non riesco a contenere. E vedendo la nostra comunità oggi rendo grazie a Dio e sono convinta che don Giussani interceda per noi. La prima preghiera che avevo rivolto sulla sua tomba era che vegliasse sempre sulla nostra comunità, che ci aiutasse a seguire la via che ci aveva indicato. L’attrazione molto forte, guardare lo sguardo e tenerlo fisso sull’ideale è una grazia. Marco, padre Marco ci aveva detto che l’amicizia è solo la conseguenza di un rapporto basato su Cristo e l’amico è colui che ti aiuta a non perdere la fede, il bene più prezioso. È questa la provocazione. Vista l’intensità dell’amore di Cristo per noi in questi ultimi tempi, vista la comunità che stiamo diventando, penso a Pascal che una volta nella scuola di comunità ci aveva detto: se ciascuno di noi lavorasse nella scuola di comunità, bèh, diventeremmo tutti uno spettacolo per noi stessi. Rendo grazie a Dio per tutto questo e posso dire, come nel salmo 132, sì è bene, è dolce per i fratelli vivere insieme ed essere uniti; è lì che il Signore invia la sua benedizione, la vita per sempre. Una delle esperienze che mi hanno più marcata e segnata nel movimento è stata l’opera pia verso una vecchia donna abbandonata, trattata da strega. Prima di incontrare il movimento non avevo mai sentito il desiderio di seguire Cristo e addirittura di amarlo. Come si poteva amare Cristo? Era una cosa così astratta; andare in chiesa era un formalismo motivato solo dell’obbedienza a mio padre, catechista in parrocchia.

E adesso vi parlerò dell’invito a partecipare alla vita nel centro sociale Edimar.

Nell’ottobre del 2001 finivo l’Università e cominciavo a cercare un lavoro. Ricevo un giorno la telefonata di Padre Maurizio che mi chiede se voglio continuare con le opere pie, questa volta non con i vecchi, con gli anziani, ma con i ragazzi di strada e questa volta non come opera pia, ma come un vero e proprio lavoro. Accanto a Padre Maurizio, dalla strada alla prigione, dalle celle dei commissariati per andare a trovare le famiglie dei giovani incontrati, sono entrata nell’universo di questo sacerdote e non voglio più mollarlo, non posso più lasciare questi luoghi, certo molto pericolosi, ma in cui non sono mai sola. Prova ne sia il fatto che Padre Maurizio ritiene molto utile cominciare a mandare a fare uno stage dal compianto fratello Yves Lescau a Maruà nell’estremo nord del Camerun.

Il fratello Yves, una sorta di padrino di Padre Maurizio con i bambini in situazione difficile, era stata la prima persona in Camerun ad interessarsi ai minori rinchiusi nella prigione di Yaoundé nel ’75, poi a interessarsi ai ragazzi di strada per i quali aveva aperto la prima casa nel marzo del ’77. Il 29 luglio 2002, fratello Yves è assassinato da un giovane che lui aveva tolto dalla strada e che veniva da noi, con noi alla Scuola di Comunità e che poi aveva partecipato agli Esercizi della Fraternità del febbraio 2002. Ebbene a luglio di quello stesso anno uccide fratello Yves. Ecco, ecco il dramma della libertà ferita che vivono i fratelli di strada. Per noi che l’abbiamo conosciuto Yves rimane un martire e il suo ricordo ci infonde coraggio.

Fino a che punto ci si deve spingere con i ragazzi di strada?

Nel maggio 2002 il Centro Edimar venne inaugurato dal’l Arcivescovo di Yaoundè. Avendo molto a cuore il problema dei ragazzi di strada, ci disse nel discorso di apertura: “In questo sontuoso palazzo, i principi sono proprio i ragazzi di strada”. Ci ha fatto dunque capire tutto. Dobbiamo guardare in volto e con coraggio le mille facce della sofferenza umana.

I giovani di strada oggi hanno una strada in cui possono entrare liberamente, farsi ascoltare senza essere giudicati, lavarsi, andare a scuola, vestirsi, curarsi.

Il nome Edimar, a cui è stato intitolato il Centro, non è stato scelto per caso: tutto è nato dall’incontro di Edimar con una serie di persone che l’avevano accettato per quello che era e che lo aveva veramente amato senza giudicarlo. Tutto è nato da questo sguardo pieno di amore.

Questa affermazione per cui è la bellezza che salverà il mondo è proprio vera.

E’ questo il nostro metodo educativo, la nostra presenza al Centro ha come unico obiettivo far sì che un bambino, un ragazzo che vi entra sperduto, povero, profondamente ferito nel cuore, trascurato, diffidente non possa più dire: “Nessuno ha mai posato su di me uno sguardo pieno di amore”.

La nostra vita quotidiana al Centro, un miracolo. Il malessere di cui soffrono i nostri giovani, in generale, ci fa capire l’esigenza di trovare negli adulti un orecchio più attento, una comprensione più grande delle loro esigenze nella famiglia, nei quartieri, nelle associazioni e nelle istituzioni. I ragazzi di strada sono le vittime di una società che non educa più, vittime di una mancanza, di una carenza di figure genitoriali.

All’inizio, per noi, questo ambiente è stato una sfida, perché nessuno aveva mai pensato di creare un centro per i ragazzi in cui non veniva dato né cibo, né alloggio, bensì la proposta di una esperienza educativa, in cui giovani assetati di rapporti si potessero affezionare ad una presenza, una presenza che in modo discreto aiutasse i giovani ad aprirsi al dialogo e al confronto sulla vita con una posizione certo semplice, ma chiara e ferma sui valori. C’era per esempio un ragazzo di 15 anni che la famiglia aveva abbandonato nella savana per molto tempo. Ebbene, nei primi tempi, al Centro, non si apriva con nessuno, stava lì, in un angolo e se insistevi per volerlo far uscire da se stesso, beh, lui scappava appena ti vedeva arrivare. Suo padre coltivava la canapa indiana nella savana e ha cominciato a fumare la canapa fin da piccolo, viveva soltanto di furti e per lui questo era del tutto normale. “E se qualcuno ti arrestasse e ti mettesse in galera?” gli veniva detto. “Me ne frego”, rispondeva, “Perché vivo? A che serve la vita? Per che cosa sono stato partorito? Che io viva o che io muoia, che importanza ha?”

Qualche tempo dopo, tra i tanti tentativi degli educatori, abbiamo visto Josef che cercava questo o quello per fare due chiacchiere. Josef ha cominciato a venire alla scuola del Centro, iscrivendosi al “Treno dell’amicizia”, che avevano già formato una ventina di ragazzi. Ebbene, guardandoti dritto negli occhi Josef ti poteva dire: “Stamattina non ho fumato la canapa! Ho fame, voglio due monete per comprarmi da mangiare”. “Beh, non hai rubato oggi?”. “No, non ho rubato niente!” Era vero.

Quando me ne andavo mi chiedeva: “Quando torni?” e io rispondevo: “Fra tre settimane”. “Sono troppe”.

Tanti giornalisti sono venuti a trovarci per vedere questa curiosità: perché venivano così numerosi i ragazzi da noi. E noi rispondevamo che qui, da noi, incontravano una vera amicizia. I ragazzi ci dicevano: “Andiamo a destra e a manca, là dove qualcuno ci dà qualcosa, ma quando abbiamo bisogno di una parola che ci aiuti a diventare uomini, beh, noi andiamo a Edimar”.

Siamo controllati, siamo braccati dalla polizia, dagli assistenti sociali, con i quali abbiamo una buona collaborazione, ma che sono così curiosi, vogliono sapere come funzioniamo, come lavoriamo, a cominciare da questo tipo di relazione che noi abbiamo con i ragazzi di strada e quelli che sono usciti di prigione. Beh, noi andiamo controcorrente rispetto alle istituzioni scolastiche e alla politica sociale del paese. Uno dei responsabili della polizia è venuto una volta da noi in modo molto discreto, lì al Centro, ad osservare, a fare domande, gironzolando qua e là, per cercare di capire. “Ma che cosa fate in questa casa?” ci chiedeva; “Chi è quel bianco e perché è qui?” Dalla finestra poteva scorgere ragazzi che in un angolo si stavano drogando e ci chiedeva: “Come riuscite a vivere con questi ragazzi? Beh, a me mi fanno diventare pazzo!”

Che cosa rende possibile una tale posizione in una tale situazione? Beh, il punto di partenza evidentemente è l’educazione che riceviamo grazie al Movimento. All’inizio la vita al Centro non è stata facile. All’epoca insistevamo soprattutto sull’aspetto della disciplina e ad un certo punto ci siamo invece resi conto che bisognava dare un certo contenuto, che bisognava alzare, come dire, alzare l’asticella. Un aiuto prezioso ci è stato fornito da alcune persone che venivano dall’Italia, Luciano e gli altri, gli amici di Bergamo, i Visitors, come don Antonio Gamba, o alcuni studenti universitari in Stage, come Teresa, la bella collaborazione con Mario Dupuis e quelli di Ca’ Edimar, con cui abbiamo avuto degli scambi di educatori.

Ebbene oggi, addirittura, riusciamo a lavorare in videoconferenza e quindi la presenza di Ca’ Edimar, a prescindere dalla forma, è così importante per noi. La provocazione che proveniva da tutte queste esperienze ci ha portato ad insistere su altri contenuti: il senso della vita, le esigenze del cuore, ovvero il desiderio di bellezza, di giustizia, di amore, di pace. Ma che grande gioia rendersi conto che tutto questo è vero anche in un ragazzo di strada, in un ragazzo ferito e abbandonato a se stesso. Spesso ci ritroviamo magari con 80 ragazzi che stanno riprendendo i loro studi nella nostra scuola di comunità e quando chiediamo qualcosa sul senso della vita, beh, abbiamo visto che qualche ragazzo, considerato un grande bandito, beh, si metteva a piangere, dicendo che era la prima volta che gli veniva rivolta questo tipo di domanda.

L’io rinasce partendo da un incontro: un approccio educativo che ci fa vivere rapporti, agendo sulla libertà degli altri, anche se si tratta di una libertà ferita, come nella storia di Pinocchio, che stiamo leggendo proprio adesso nel Centro. E’ la storia anche di Ernesto.

Vedendo Ernesto nel Centro, beh, sapere la sua storia mi ha indignata: i segni delle frustate che portava sulla schiena mi hanno spinta ad abbracciarlo e a decidere di portarlo a casa, di portarmelo con me. Ed è proprio quello che ho fatto. Aveva all’incirca 13-14 anni. Sua mamma era morta di Aids e non aveva mai conosciuto suo padre. Andava in giro con un coltello, in attesa del giorno in cui avrebbe incontrato un uomo che era suo padre. Per lui, lui chi era? Era il figlio della colpa, il figlio della vergogna e nessuno poteva amarlo. Io e mio marito l’abbiamo accolto in casa nostra. La mia pretesa era quella di dargli quell’amore e quella famiglia che non aveva mai avuto. Ma che ne so io del vero bisogno dell’altro? Più tardi avrei capito che il problema non è farlo cambiare, ma il problema è per me di poter guardare questa umanità arrabbiata senza censura, guardare questa umanità ferita che lo spingeva ad andar via, a ritornare, ad uccidere tutte le galline che noi allevavamo, a rompersi il naso con le sue stesse mani, a rubare e quant’altro.

Accompagnare questi giovani nella presa di coscienza della loro dignità dà coraggio ad alcuni di alzarsi in piedi e dire: “Non voglio più che la mia dignità sia calpestata. Ho visto avanzi di cibo nel treno e non li ho mangiati. La mia dignità è la mia vita”.

Molti aspettano il nuovo anno scolastico per venire a scuola: devono imparare a leggere e a scrivere, a volte hanno 10, 25 anni. Qualche volta lo sforzo che devono fare è così forte che la volontà che li anima, come dire, ci disarma. Molti vengono da noi il giovedì, per i corsi della Scuola di Comunità e alcuni chiedono addirittura di essere battezzati, altri invece, con molti sforzi, lasciano la strada per riconciliarsi con le loro famiglie, ma si scoprono magari sieropositivi e quindi vengono a cercare la nostra compagnia. Talvolta, beh, è dura. Si chiedono perché si sono lasciati andare a dei sogni. Per loro la vita è una maledizione e noi invece vogliamo far credere loro che è vero il contrario, il dolore e il loro grido di aiuto sono così acuti, così accesi. Per fortuna noi siamo un gruppo, siamo una squadra. La gioia di ascoltare dalla loro stessa bocca tutti la stessa cosa, beh, ci dà molto coraggio.

Senza unità in questo ambiente, beh, non potremmo fare nulla. I giovani sono attenti, tanto, giudicano molto quello che facciamo, a volte dicono: “Quello che dite voi non è possibile, è un sogno e aderire a questo significa farsi ferire una volta di più. Se i miei genitori non hanno potuto, beh, che cosa potete mai fare voi?” E allora ognuno rimane nel suo guscio, si camuffa e affronta la sua vita rifiutando di essere, come dire, colpito al cuore.

“Che cosa vuoi da me? – mi chiedeva un giovane – se io mi aggrappo a te, pensi di potermi sostenere? Sono pesante, neanche tu puoi immaginare quanto. Quello che ho fatto, tutta la famiglia riunita non aveva mai visto niente di simile. Sei soltanto un ragazzo, non conosci niente della vita. Vai per la tua strada e lasciami stare. Hai la tua famiglia e la gente che conta per te, io sono figlio di nessuno, lasciami stare”.

Quindi rompere questo guscio, andare al cuore significa vivere a fondo tutto quello che io ho incontrato. Altrimenti non so se ce l’avrei potuta fare. Il resto, beh, io lo scopro insieme agli altri, come quando per esempio mi chiamano “Mamma Mireille”, oppure dicono “Ecco, mamma”, o quando mio marito mi dice: “Per me tu vali più di dieci figli. Se mi chiedessero di scegliere di nuovo una moglie, beh, io ti sceglierei ancora una volta”.

Sentire parole così, per una donna che non ha avuto figli, beh, è una cosa dell’altro mondo. Il Signore ci ha scelti per far capire al nostro ambiente, a chi ci circonda, alla nostra cultura, che la bellezza del matrimonio è lui, il marito, soltanto lui.

Quando sono immersa in una storia che mi aiuta a riconoscere questo, qui ed ora, beh, lui fa tutto il resto. Quando mi guardo indietro dico: “Chi sono? Come è possibile tutto questo?”. E beh, in quel momento è la bellezza che si offre a me.

Questa forza che scopriamo nell’unità degli educatori, il fatto che più della metà di noi lavori nella Scuola di Comunità, ci fa assistere a miracoli veri e propri.

Vittime di pregiudizi culturali, alcuni giovani per esempio trascorrono più di dieci anni nella strada, perché considerati stregoni, e quindi sono destinati a morire. Invece nell’incontro con noi sono come rifioriti, si scoprono addirittura un talento di poeti; dopo anni e anni di ricerca con Padre Maurizio, hanno potuto ritrovare la propria madre. E uno in particolare sta facendo una formazione come saldatore e ci viene a trovare, viene a seguire i nostri corsi della Scuola di Comunità tutti i giovedì.

A metà del luglio scorso, all’annuncio che i risultati degli esami erano disponibili, Armand chiama Marta, la sua insegnante, educatrice al Centro, tardissimo, di notte. “Marta, Marta, mi hanno detto che sono usciti i quadri!”, dice con una voce tutta tremula, al telefono. E prestissimo, di mattina, Marta va a scuola a guardare i quadri e ritorna con la buona notizia. “Beh, tutti e due siete stati promossi, avete ottenuto il diploma”. Si erano presentati con il Centro per ottenere appunto questo diploma di studi primari.

Più che i genitori direi che i giovani che noi accompagniamo hanno questa levità impressionante quando ci dicono quello che vogliono e quando lo vogliono. Non si preoccupano né di che ora è, né in che posto si trovano. Sanno che se tutti li rifiutano, noi no, noi li accogliamo. Siamo l’unico posto in cui si possono permettere anche di fare qualche capriccio.

Marta si era alzata alle sei di mattina per cominciare a cercare i ragazzi in questi luoghi in cui si vanno a rifugiare, proprio per chiamarli, per portarli a fare l’ultimo esame ufficiale per ottenere il diploma.

Arnod aveva vissuto almeno 15 anni per strada e ci ha detto che dopo tanti anni la nostra compagnia è quella che gli ha dato il coraggio di affrontare per la prima volta suo padre e parlare con lui da figlio a padre. Adesso sta facendo un corso nella Scuola alberghiera e ci prega di non abbandonarlo. Un mese fa mi ha confessato che sente nel più profondo di sé il desiderio di fare del bene e mi ha anche raccontato un episodio di un telefonino rubato e mi giurava di quanto soffrisse a dover dire una menzogna e neanche poteva immaginare di avere questo tipo di sentimenti. “Ho commesso il male, Mireille” ha precisato alla fine.

La cosa bella è che la sola preghiera che facciamo con i giovani è quella di Edimar; abbiamo ragazzi di tutte le confessioni religiose e, senza mai fare pressioni rispetto alla questione religiosa, la ricchezza umana che vivono questi ragazzi è davvero impressionante. C’è Alidù, un giovane musulmano di 15 anni, una sorta di capetto nel gruppo del “treno dell’amicizia”. Beh, dopo 4 mesi di frequenza assidua, ci ha detto, piangendo: “Qui mi avete insegnato a vivere in famiglia e, vivendo con voi, ho capito quanto fosse importante la mia famiglia. Telefono alla mia famiglia quasi tutti i giorni. Il problema è che però loro mi dicono che non devo stare in mezzo ai cristiani. Io sono musulmano puro e mi dicono: non puoi capire, tu questa cosa non la puoi capire. Continuando a giocare a pallone, a rimanere immersi nella vostra cultura, io rischio di perdermi e allora è meglio obbedire a Dio che agli uomini. Quindi voglio tornare da me, a vivere con la mia famiglia. Grazie, grazie per tutto quello che avete fatto per me, ma non posso più continuare a dormire su dei cartoni, in mezzo alla strada, sono un uomo”.

E allora tornando a casa, tornando alla famiglia, Alidù è riuscito a convincere una decina di ragazzi a fare la stessa cosa che faceva lui, a recuperare quindi la loro dignità. Rimaniamo in contatto con loro, rimaniamo accanto a loro, li aiutiamo a distanza a ritornare a scuola, oppure a montare una piccola attività commerciale, oppure li aiutiamo rispetto alla loro famiglia.

I ragazzi che ritornano a casa sono consapevoli di se stessi e del senso della loro vita, sono persone che cominciano a dire “io”.

Dopo 8 anni di lavoro accanto a Padre Maurizio e accanto alla squadra, al gruppo che formiamo, sentire dire un ragazzo “Mireille, Mireille ti prometto” oppure “Mireille quanto tempo ho perso”, beh, è un miracolo. E non sono soltanto parole, ma segnano davvero l’inizio di un movimento, in cui lui sa che non è più solo.

“Non posso più accettare di vivere tutto quello che ho vissuto in passato”, mi ha detto una volta un ragazzo, “tutto quello che ho fatto non è certo una bella cosa, una bella canzone che devo far ascoltare agli altri ogni volta. No, mi devo battere con tutte le mie forze, soprattutto oggi, che ho una moglie e due figli. Non devono vivere loro quella vita di miseria che ho vissuto io, devo migliorare”.

Un giorno, un ragazzo, in fondo a un letto di ospedale, mi disse: “Mireille, Mireille, ma perché ti preoccupi tanto di me? Non sono tuo parente, non sono assolutamente niente per te. Nessuno, da quando sono in ospedale, mi è mai venuto a trovare. Quando le infermiere mi hanno chiesto di chiamare mia sorella per ridarle il piede che mi era stato amputato, beh, io ho detto loro che tu non eri mia sorella e allora loro si sono messe a urlare che ero un bugiardo. Dicevano: no, lei è tua sorella, viene sempre a trovarti in ospedale, sei tu che la vuoi nascondere in modo che lei si possa impossessare di quel pezzo di piede amputato facendone quello che vuole; vai a chiamare tua sorella che prenda questo moncherino, per andarlo a seppellire”. E allora il ragazzo mi dice: “Prega, prega con me. Vorrei che tu mi regalassi un Rosario”. Più tardi, riportandolo in prigione con le sue stampelle, Leopold portava al collo questo Rosario; mi ha guardato a lungo senza dire nulla e poi è entrato in cella.

“Chi sei, Mistero che ci crei?”. Rimane soltanto una preghiera: Signore, rendi più solida l’opera delle nostre mani.

Grazie di tutto cuore.

ROBI RONZA:

Dopo aver ascoltato un’esperienza così intensa e commovente, bisognerebbe avere il tempo per un minuto di silenzio, non lo abbiamo, ma lo facciamo nei nostri cuori. E ora veniamo al caso di Haiti e diamo la parola all’ambasciatrice Benoit, la quale non è soltanto un’ambasciatrice di Haiti in Italia, ma è una giovane personalità della cultura del suo paese, ci parlerà in italiano, ha perso un po’ la voce a causa di qualche aria condizionata mal regolata, ma desidera parlare in italiano e l’ascoltiamo attentamente.

GERI BENOIT:

Dopo la testimonianza e lo sforzo compiuto da Mireille, con tutti questi ragazzi di cui si è occupata, penso che anche io farò un piccolo sforzo per farmi sentire parlando un po’ in italiano. In questa occasione di ricordare la tragedia che si sta vivendo anche nel mio paese e mentre rivolgo queste parole non dimentico anche la grave situazione del Pakistan, saluto anche la Regione Lombardia, che ha organizzato i primi soccorsi. Grazie mille. Giovanni Paolo II nel marzo 1983 ad Haiti disse: “Qualcosa deve cambiare”, questa frase è sempre risuonata dentro di me come una provocazione di una grande domanda: cosa deve cambiare? L’incontro con voi, con questo meraviglioso popolo generato da don Giussani; la lettura di un libro affascinante a voi caro e ora caro a me, Il senso religioso, ha cominciato ad eliminare la risposta sul cosa deve cambiare: il cuore deve cambiare; deve tornare ad essere giovane; desiderio di significato e infinito; di bello; di giusto e di vero. Davanti ai 300.000 morti, alle persone che vivono nelle tende, alla miseria, queste parole, “il cuore deve cambiare”, non sono parole astratte ma l’unico punto di partenza per ricostruire l’umano, come voi state facendo nel mio paese. Il cuore deve cambiare perché la ricerca dell’umano ha bisogno di avvenire, allo stesso tempo della ricostruzione fisica del paese perché il mio popolo non desidera altra cosa più grande che la ricostruzione di Haiti. Il compito necessario è che un milione di persone ascoltino il loro cuore e allo stesso tempo cerchino il bene comune prima del proprio individualismo. È necessario prendere decisioni con questa coscienza e non con la paura di affrontare la realtà. Ad Haiti, che è un paese cristiano dedicato alla Vergine Maria, abbiamo bisogno di riscoprire l’insegnamento di Gesù: amare e trattare il prossimo come se stessi, ricordando che non siamo mai separati, che siamo una sola persona in Dio. Sono appena tornata da un viaggio ad Haiti con Maria Teresa Gatti e Fiammetta Cappellini; io ho visitato con loro le attività di AVSI sul territorio haitiano. Haiti è benedetta per poter contare su questi amici. Grazie! Sono onorata di introdurre Fiammetta che affronta la difficile vita di Port au Prince con la sua professionalità, la sua flessibilità e la sua generosità umana. Grazie. Inoltre vorrei ringraziare a nome dei migliaia di haitiani i volontari di AVSI che stanno aiutando ed intendo esprimere la mia personale gratitudine ai milioni di italiani che con la continua raccolta di fondi contribuiscono così generosamente alla ricostruzione ed al futuro di Haiti. Grazie.

ROBI RONZA:

Grazie all’ambasciatore Benoit. avete visto che l’ambasciatore Benoit è un ambasciatore un po’ speciale. Ora continuiamo su Haiti, colgo l’occasione per informarvi che le immagini che scorrevano in attesa che incominciassimo la riunione, erano immagini tratte dalla documentazione della missione di “gente di soccorso”, che ha fatto la Regione Lombardia dal 17 al 24 dello scorso gennaio e che è stata citata dall’ambasciatore Benoit, ma non è di questo che parleremo oggi. Ho intravisto molte persone che erano con me ad Haiti in quella circostanza e non so se ho avuto una visione ma mi sembra di aver intravisto suor Marcella Camozza, che ci è stata di grandissimo aiuto perché è stata una degli aspetti provvidenziali in questa missione, si è unita alla missione, diciamo, provvidenzialmente, non casualmente, all’ultimo momento e in seguito mi sono accorto che senza di lei non saremmo neanche arrivati a consegnare i soccorsi, perché, non parlando noi francese e non essendoci nessun segnale nella città di Port-au-Prince, senza suor Marcella non saremmo potuti arrivare a Port-au-Prince e abbiamo avuto anche l’aiuto di una madre di famiglia haitiana che vive in Italia e che è venuta con noi e anche di altre persone. Tutto questo si è situato dentro questa tradizione, dentro questa presenza pluriennale ad Haiti di diverse Ong lombarde, soprattutto AVSI. Io sono lieto di salutare Samuele Della Corna, che è un operatore AVSI che ha lavorato ad Haiti ed ha avuto un grave incidente stradale ad Haiti, quindi è stato segnato fisicamente da questa presenza, ma ha voluto essere qui oggi. Sto per dare la parola a Fiammetta Cappellini, ma, diciamo a titolo d’introduzione, chiedo alla regia di mettere in onda un video che è un pezzo di un servizio di TV7 sulla azione di Fiammetta, che noi siamo andati a rifornire. Tra l’altro dirò che siccome in quei giorni a Port-au-Prince non funzionavano non solo i telefoni ma neanche i satellitari, Fiammetta ed io ci siamo incontrati per la prima volta oggi, perché ci davamo degli appuntamenti a Port-au-Prince però non ci siamo mai visti. Poi l’ho vista in televisione ed adesso l’ho invitata di persona. Adesso la rivediamo in televisione. Prego si mandi in onda il filmato.

Video

ROBI RONZA:

Diamo la parola a Fiammetta Cappellini.

FIAMMETTA CAPPELLINI:

Grazie. Comincerei col ringraziare tutti voi di essere qui oggi. Sono veramente stupita di vedere una sala con tutte queste persone e spero di essere in grado di dirvi alcune parole che vi facciano capire come la vostra presenza qui oggi è veramente importante, così come lo è stato ognuno dei tanti, tantissimi, piccoli aiuti che abbiamo ricevuto e che ci hanno permesso di fare il lavoro che abbiamo compiuto in questi sette mesi e di cominciare a pensare a quale sarà il futuro del nostro lavoro insieme agli haitiani, per questo paese che attraversa un momento di estrema difficoltà. La prima volta che mi hanno chiesto di parlare di quello che stava succedendo ad Haiti è stato appena si sono ristabiliti i primi contatti telefonici, poche settimane dopo il terremoto. Poche settimane che però per noi erano già un lungo periodo. Il 12 gennaio quello che è andato distrutto ad Haiti non è solamente la capitale, l’unica grande città di tutto il paese, ma sono andati distrutti anche tutti i simboli di questo popolo e di questo paese, civili, religiosi, tutto ciò che rappresentava il loro essere un paese. È andata distrutta la cattedrale di Port-au-Prince, il Palazzo del Presidente, tutti i Ministeri, tutto ciò che rappresentava qualche cosa che questo popolo aveva costruito nei suoi duecento anni di indipendenza, di cui va giustamente molto, molto orgoglioso. Le persone che noi abbiamo trovato il 13 gennaio, la mattina presto, erano delle persone completamente senza punti di riferimento. Così come anche noi ci siamo sentiti in quei primi momenti come se avessimo perso tutti i nostri punti di riferimento. Quello che a me ha stupito, la prima della tante cose che mi hanno stupito, la mattina del 13 gennaio, quando alle prime luci dell’alba abbiamo preso la macchina per andare nei quartieri dove lavoravamo, è stato trovare davanti al nostro ufficio i nostri collaboratori e la gente con cui avevamo lavorato in tutti i mesi precedenti. Non c’era più niente nei nostri quartieri, è stato tutto completamente raso al suolo, e noi abbiamo trovato i nostri collaboratori, che avevano perso famiglia, casa, amici, li abbiamo trovati davanti alla porta del nostro ufficio. E la prima cosa che questa gente mi ha detto è stata: noi lo sapevamo che voi sareste venuti. Questo è stato il motivo e la risposta alla domanda che tantissima gente mi fa e che continuano a farmi: come hai trovato il coraggio di restare? Ecco, io vorrei chiedere come si può trovare il coraggio di andarsene di fronte a delle persone che stanno aspettando te. Il secondo pensiero che ho avuto oltre a quella decisione improvvisa e comunque irremovibile che io non me ne sarei andata, il secondo pensiero era che questa gente non era molto fortunata, se pensava che io potessi avere qualche risposta per loro. Veramente io mi sono sentita, insieme ai miei colleghi, tutti quanti ci siamo sentiti attoniti, incapaci, e assolutamente inadeguati, e ci sentiamo ancora così. Questo sentimento io lo vedo negli occhi di tante persone che mi dicono: di fronte a duecentotrentamila morti, di fronte a questa devastazione a che cosa può servire quello che io posso fare, quello che io posso donare? E io allora come adesso mi sento di rispondere che per quella mamma all’interno di una tenda, se vogliamo chiamarla tenda, che riceva un paio di scarpe per il suo bambino acquistate con la vostra donazione, quella comunque fa la differenza, quella cosa. E così è stato per noi, è stato così dal 13 gennaio per questi sette lunghi mesi, ogni giorno, non vedere la massa delle persone che avevano perso tutto e che dovevano ricominciare, ma vedere ogni singola persona che attendeva qualche cosa e che nel momento in cui riceveva anche solo un piccolo gesto di attenzione da parte di qualcuno, vedeva, trovava questa forza comunque per cominciare a pensare al domani. Noi crediamo che il futuro di Haiti sia cominciato quel 13 gennaio in cui le persone che ancora c’erano hanno capito che qualcosa dopo ci sarebbe stato ancora. Certo, capire questo e poi pensare a un paese da ricostruire, sono cose in mezzo alle quali ci va messo molto contenuto. Dicevo che la prima volta che ho parlato di questa tragedia di Haiti è stato a poche settimane dal terremoto, insieme ai miei capi che sono stati in collegamento da Milano giorno e notte, 24 ore su 24, dandosi i turni e io ricordo che, credo almeno di aver parlato soprattutto della fatica, del dolore, della disperazione che vedevo attorno a me e del grande senso di impotenza che provavo di fronte a questa tragedia. Il motivo per cui il mio bambino Alessandro è partito forse è anche questo, in quel momento nemmeno io riuscivo a immaginarmi quali potesse essere la prospettiva. In tanti mi hanno chiesto come hai potuto trovare il coraggio di far partire il tuo bambino, come hai potuto separarti da lui, come hai potuto, in altri casi mi hanno anche chiesto come hai potuto dargli una sofferenza così grande. E io mi sono chiesta, di fronte a quelle mamme che dentro quelle tende si trovavano da sole, magari avendo perso il marito, il sostegno familiare, avendo perso la casa, non sapendo cosa sarebbe stato di loro domani, come io potessi dire: me ne vado perché il mio bambino non può fare il viaggio da solo. Poi i bambini io credo che ogni cristiano li debba sentire come figli propri, esattamente come io sento figlio mio Alessandro. Alessandro andava a stare dai nonni, andava a stare dalle persone che gli volevano bene, in un paese dove non gli sarebbe mancato proprio niente, anzi temo che lo abbiano viziato un po’, a quei bambini, invece, mancava tutto e questo è stato il motivo per cui io non l’ho sentita come una rinuncia la scelta di farlo partire. Però ecco, poi è stato anche perché io non vedevo delle prospettive, mi chiedevo come sarebbe stato il nostro domani in questo paese e mi dicevo che forse era meglio pensare all’oggi, al domani ci avremmo pensato in un altro momento. Io ho sentito in quelle prime settimane, subito dopo il terremoto, un grande senso di fratellanza e di unità, che ha annullato i ruoli tra il paese colpito dalla catastrofe e le persone vittime della catastrofe e i cosiddetti internazionali che portavano gli aiuti. Io ho sentito che in quel momento eravamo veramente insieme, a lavorare fianco a fianco. Potrei portarvi l’esempio di alcuni colleghi delle agenzie delle Nazioni Unite, la cui famiglia è stata tratta in salvo da volontari haitiani rimasti a tutt’oggi totalmente sconosciuti. Questo forse ha aiutato noi operatovi dell’AVSI a non sentirci quelli che portavano gli aiuti, ma a sentirci a fianco degli haitiani, ogni giorno, a fare le cose insieme a loro, partendo da ciò che forse noi, con più lucidità, dall’esterno riuscivamo a proporre, ma che insieme a loro dovevano essere mediate e poi costruite. Questa gente è stata molto colpita dalla solidarietà internazionale, da ciò che voi rappresentate in questo momento qui in questa sala e ciò che tanti italiani in tanti paesi hanno saputo fare. In pochi sanno che Haiti era un paese dichiarato in crisi cronica già prima del terremoto del 12 gennaio. però allora non ne parlava nessuno, nessuno considerava questo come una priorità nella scala degli interventi a livello internazionale. Per la prima volta dal 13 gennaio gli haitiani si sono sentiti accompagnati e voluti bene e al centro dell’attenzione di tanta gente che si è mobilizzata, al di là della quantità degli aiuti, non sto parlando della quantità dei soldi che sono stati inviati, sto parlando veramente dell’attenzione internazionale che per la prima volta è stata dedicata a questo paese. La seconda volta che mi è capitato, che mi è stato chiesto di parlare di quello che era successo a Haiti, è stato quando alla fine del mese di marzo sono tornata in Italia a recuperare Alessandro e anche a fare un po’ di vacanze. In quell’occasione ho incontrato tanti gruppi piccoli e grandi di sostenitori e di amici dell’AVSI che avevano accompagno questi mesi di lavoro. Quello che io provavo in quel momento era un po’ il senso come di essere sopravvissuti ai primi terribili mesi del lavoro sull’urgenza e vi assicuro che sono stati tre mesi di lavoro veramente sfibranti e terribili. Io ricordo dei colleghi, ex colleghi, alcuni dei quali sono in sala con noi oggi, aver lavorato instancabilmente giorno e notte e questo è ciò che rappresenta l’arrivo degli aiuti, della gente sul posto che lavora instancabilmente giorno e notte perché sa che questa gente non può aspettare, che è questo che deve fare. Io ho visto colleghi italiani, tantissimi, così come ho visto colleghi haitiani tutti quanti, dal primo all’ultimo, non risparmiarsi nemmeno un momento. C’era un po’ questa pressione delle mille cose da fare, un lavoro fisicamente molto pesante. Credo che tutti quelli che ci hanno sostenuto sappiano che cosa siamo riusciti a fare in questi mesi: sono stati portati aiuti alle persone sfollate all’interno di tendopoli informali, e solo con gli interventi dell’AVSI sono state coperte oltre trentamila persone che hanno beneficiato di aiuti per i beni di prima necessità, che vuol dire distribuzione dell’acqua, supplementazione alimentare nutrizionale per i bambini da 0 a 5 anni, donne incinte, allattanti. Vuol dire che sono persone che hanno beneficiato di una assistenza sanitaria primissima di base, e permettetemi di ricordare il lavoro di tanti medici che sono stati con noi in questi momenti, ne vedo alcuni in sala ma non arrivo oltre la decima fila, quindi forse ce ne sono anche degli altri, sono persone che hanno rinunciato alle loro vacanze, alle loro ferie e che si sono messi a disposizione all’interno di una tenda molto calda, purtroppo, in pieno sole, un clima terribile, a visitare senza sosta, per ore e ore, giorno dopo giorno. Ecco, io vorrei dire ai nostri medici volontari che hanno saputo fare la differenza: i bambini dei nostri campi, per la prima volta, hanno incontrato un medico, questo anche per dirvi che questa gente, già prima del terremoto, era in una situazione terribile. AVSI lavora nei due più grandi quartieri bidonville della capitale, si chiamano Ville de Soleil e Mantissard, parlando di Port-au-Prince. Lavoriamo poi anche in altre zone, questi sono quartieri estremamente degradati, dove manca qualsiasi tipo di servizi e pensare che c’è voluto un terremoto perché questi bambini, per la prima volta, fossero visitati da un medico. I nostri volontari, con la loro fatica, hanno accompagnato tutte le mamme incinte allattanti dei nostri campi per un totale di oltre 10.000 persone, spiegando a ogni mamma, una per una, quanto fosse importante allattare il proprio bambino, questo perché all’interno di un campo dove difficilmente si trova acqua potabile, dove mancano le norme igieniche di base, non si può pensare di fare il latte con il latte in polvere, i bambini muoiono di dissenteria con una facilità estrema. Ecco, i nostri medici, qualcuno con un francese un po’ zoppicante, ma vi assicuro che non è il francese la cosa principale, hanno spiegato a queste mamme come il primo gesto di amore sia allattare il proprio bambino e vi assicuro amici medici, che le mamme allattano adesso nei nostri campi. Quando sono tornata dalla mia prima vacanza italiana, nel mese di aprile, si sono stupiti nel vedermi ritornare con Alessandro. Mi hanno detto: “Madame, noi non ci credevamo che avremmo rivisto Alessandro”, (dovete sapere che mio figlio è un po’ una mascotte, perché siccome sono un po’ iperprotettiva me lo porto in ufficio ogni giorno, quindi lo conoscono tutti) e mi dicevano: “Madame noi non ci credevamo che Alessandro sarebbe tornato”. Questo vi rende l’idea come questa gente non pensasse che ci fosse un futuro e che ci fosse una normalità ma come dentro di sé forse ci sperasse in un gesto del genere. E’ stato uno dei piccoli segni di questo processo che ci ha portato la più grande catastrofe della nostra storia: cominciare a pensare al futuro, futuro che significa passare attraverso una stabilizzazione della situazione, anche se attualmente contiamo ancora tra le 800.000 e 1.300.000 persone sfollate. Vi ricordo, però, che stiamo parlando di un contesto urbano, stiamo parlando di una grande città; immaginate che cosa sarebbe Milano, se 800.000 persone avessero perso la casa e dormissero in piazza da 7 mesi. Questo è quello che è Porto Prince oggi. Però non è quello che noi vediamo ogni giorno quando andiamo al lavoro, quello che noi vediamo ogni giorno andando al lavoro sono delle mamme che hanno imparato che, quando la loro vicina di tenda è stanca, è utile darle una mano a lavare i loro bambini, e questo è incominciato da questi piccoli gesti, da una catena di solidarietà che ha unito ancora di più le persone. Nei nostri campi, nei campi dove l’AVSI lavora in questi mesi, non ci sono bambini cosiddetti separati o non accompagnati, cioè bambini soli, ogni bambino ha trovato una famiglia con cui stare. Certo, forse non è stato un gesto proprio totalmente spontaneo il prendersi carico un figlio, in più in una situazione del genere, diciamo che un po’ magari va suggerito ogni tanto, però questo è successo: non ci sono bambini abbandonati: pensate che cos’è la più grande bidonville dei Caraibi e forse dell’America latina in una situazione post catastrofe e nessun bambino è solo. Questo per noi è già un successo veramente enorme. Chiedevo ai miei assistenti sociali haitiani: “come è possibile che sono sei anni che lavoriamo a Soleil, dove abbiamo dei bambini abbandonati e adesso c’è una catastrofe e i bambini abbandonati non ci sono più?”. Volevo un po’ dirgli: “non è che avete lavorato benissimo fino adesso!”. E invece i miei assistenti sociali mi hanno detto: “sai, Madame, il giorno dopo il terremoto, quando abbiamo saputo che l’AVSI lavorava, noi siamo venuti tutti a casa tua (infatti è vero, il 13 gennaio questi si sono presentati tutti direttamente al mio indirizzo) e la cosa che ci ha stupito è stato vedere che a casa tua dormivano tutti i volontari internazionali dell’AVSI” (anche questo è vero, mio marito non era tanto contento però va beh, se l’è presa lo stesso). Hanno poi aggiunto: “noi vi abbiamo visto vivere insieme per tre mesi come se foste una sola famiglia e allora ci siamo detti che potevamo farlo anche noi”. Ed è stato così che solamente nel mese di aprile io ho scoperto che tutti i nostri impiegati che avevano perso la casa si erano organizzati per abitare a gruppi di cinque o sei a casa di qualcuno. Ecco, io credo che la risposta all’urgenza, a questa enorme catastrofe, dell’AVSI sia incominciata così, sia incominciata sentendoci una famiglia, sia cominciata cercando delle soluzioni semplici, quelle che erano praticabili e quelle che eravamo in grado di fare, senza dimenticarci che quello che eravamo chiamati a fare era rispondere alle necessità del fratello che avevamo di fianco, cominciando da quello. Per questo motivo noi non le vediamo ogni giorno sul terreno queste trenta, forse ormai quaranta mila persone che riusciamo a raggiungere, ma vediamo solo quelle cinquanta, sessanta settanta che visitiamo nel corso della giornata, quelle con cui lavoriamo, quelle a cui riusciamo a dare uno sguardo in più, un’attenzione particolare. Questa è la risposta che AVSI è riuscita a dare oggi a Haiti. Parlo dell’AVSI perché è quello che io conosco, ma inviterei a ricordare in questi momenti i tantissimi missionari italiani e non solo, che lavorano in questo paese, forse più nel silenzio. Noi abbiamo una platea oggi ad ascoltarci, tanti altri missionari non hanno questa opportunità per spiegare che cosa è stato per loro lavorare in questo contesto, eppure vi assicuro che hanno fatto tanto, hanno fatto la differenza e l’hanno fatta perché hanno fatto la scelta, che è stata anche la nostra, di fare le cose insieme, di ragionare insieme ai nostri collaboratori haitiani per cercare delle risposte. Il primo giorno dopo il terremoto ci siamo sentiti tutti un po’ nella stessa situazione, internazionali e haitiani, avevamo perso tutto del nostro paese; ma è immediatamente dopo che le differenze sono state sensibili, tra chi come noi ha accesso a degli aiuti esterni enormi e chi invece questi contatti, nell’umiltà della propria vita, non ce li ha. Ecco io credo che il nostro dovere di lavoratori internazionali sia proprio questo: noi non siamo ad Haiti per realizzare dei progetti, siamo ad Haiti credo, non so se lo posso dire, per veicolare, per farci tramite, per fare in modo che gli aiuti che vengono dati arrivino alle persone che ne hanno bisogno, in un contesto, in un quadro di insieme che sia coerente e che sia coerente con quello che dice il tema del nostro incontro di oggi, cioè che quello che ci spinge a desiderare in fondo è il cuore. Anche questa gente, in questa situazione terribile, non desidera con la ragione, ma quando desidera qualcosa di veramente grande lo desidera con il cuore. Sono persone quindi che i moti, i desideri che hanno li sentono nascere come li sentiamo nascere noi. Così come io ho sentito il desiderio che il mio Alessandro fosse al sicuro, così tutte queste mamme, in queste tendopoli, in questi contesti terribili, desiderano che i loro bambini ricevano il minimo necessario perché la vita riprenda. E questa è la ragione per cui mi trovo a parlare di quello che sta succedendo ad Haiti dopo la catastrofe. Ringrazio il Meeting per avermi dato questa possibilità, spero di riuscire ad essere in grado di parlare a nome di tanti operatori, perché veramente io mi sento semplicemente una delle tante, e ce ne sono tantissimi, vi assicuro, che hanno fatto molto più di me, lo dico veramente con il cuore in mano. Tutti noi vediamo quindi che è un popolo che ricomincia a credere nel proprio futuro con il cuore e anche con le idee, con l’intelligenza, con la ragione, pronti a pensare e pronti a programmare con noi qualche cosa di nuovo. E’ gente che ha delle grandi attese, ve lo dico, se posso dire che cosa sono gli haitiani, Madame Benoit, vi dico che sono gente che veramente punta in alto, e puntare in alto è pensare a ricostruire un paese, è desiderare cose grandi, e forse per questo noi vogliamo raccogliere la sfida di accompagnarli perché dove c’è gente che desidera cose grandi, noi vogliamo esserci insieme a loro. Stiamo cercando di ricostruire partendo dalle strutture comunitarie quindi partendo dalle scuole, dagli ambulatori, così finalmente i nostri medici avranno anziché una tenda, magari una baracchetta con il ventilatore; pensiamo ai centri nutrizionali perché la lotta alla malnutrizione resta una sfida grande, pensiamo ai centri di appoggio psicosociale, per i quali stiamo già lavorando per la presa in carico della popolazione più vulnerabile. Quello che abbiamo pensato, l’abbiamo pensato con la nostra gente, con le comunità con le quali da sempre lavoriamo. Pensiamo di conoscere un po’ Haiti, soprattutto per aver condiviso questo momento di grave crisi con loro, ma noi crediamo che Haiti sia il paese soprattutto degli haitiani ed è per questo che è con loro che noi vogliamo riflettere su che cosa dobbiamo fare, da dove dobbiamo partire, verso dove andare, e come vogliamo trovarci tra cinque anni, tra dieci anni. Vogliamo prenderci il tempo di pensare insieme e di riflettere e di discutere per fare delle buone cose, e che durino nel tempo, ma vorremmo anche farlo in fretta, vorremmo dare una risposta ai bambini che si aspettano il primo ottobre di tornare a scuola. Ogni tanto i miei capi mi dicono che noi ad Haiti abbiamo sempre un po’ troppa fretta di fare le cose, qualcuno dice anche che l’attenzione che puoi dare a 20 bambini non è la stessa che puoi darne a 2.000. E allora noi, il team dell’AVSI ad Haiti, diciamo: “se anziché essere in 20 a servirne 2.000, ce ne mandate 200, a 2.000 ci arriviamo”. Allora io vorrei chiudere il mio intervento, perché credo che ci siamo, con questa sfida rivolta a tutti voi: aiutateci a fare in modo che i bambini che vogliono andare a scuola il primo di ottobre ce la facciano, fatelo non solamente continuando a sostenerci – e vi assicuro che ce n’è tanto bisogno e che ce ne sarà bisogno per tanto tempo, quindi armatevi di pazienza perché non è finita qua, è solo cominciata per noi – ma soprattutto cercando di crederci insieme. perché non è vero come tanti professionisti della cooperazione internazionale dicono che per questo paese non c’è molto da fare. Questa è una catastrofe ma è anche un’opportunità per questo paese e noi vogliamo fare in modo che questa opportunità diventi una realtà ed è per questo che chiediamo il vostro accompagnamento e se mi posso permettere, a partire come ho detto nella mia prima mail del 12 gennaio, non dimenticatevi di questo paese e pregate tanto per noi, perché ce ne sarà bisogno per tanto tempo. Grazie.

(Trascrizione non rivista dai relatori)