GIOVANI E FORMAZIONE: TUTTI ABILI PER UNA VITA DA PROTAGONISTI

Giovani e formazione: tutti abili per una vita da protagonisti

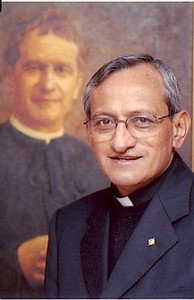

22/08/2011 - ore 19.00_x000D_ In collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Partecipano: Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani; Guido Piccarolo, President & Co-founder Los Angeles Habilitation House; Maurizio Sacconi, Ministro del Welfare. Introduce Dario Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri.

In collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Partecipano: Pascual Chávez Villanueva, Rettor Maggiore dei Salesiani; Guido Piccarolo, President & Co-founder Los Angeles Habilitation House; Maurizio Sacconi, Ministro del Welfare. Introduce Dario Odifreddi, Presidente della Fondazione Piazza dei Mestieri.

La formazione professionale dei Salesiani nel mondo: un successo educativo

di Pascual Chávez Villanueva

Siamo in tanti quest’oggi a riflettere sulle sfide che vengono

dal mondo dei giovani.

Il vostro essere qui è segno che nutrite nel cuore una pas-

sione educativa; che avete voglia di riflettere su una delle tante

risposte da dare ai giovani: la formazione professionale, da molti

considerata scuola di basso profilo, che non riserva prestigio

a chi vi lavora. Come se un domani il prestigio sociale possa

essere ancora determinato da un tipo di lavoro «aureolato»

in mitiche figure professionali, e non invece effettivamente

riconosciuto a chi dimostrerà capacità utili allo sviluppo della

società civile.

L’essere qui è segno del vostro amore a chi, nel mondo

giovanile, soffre maggiormente dei rapidi cambiamenti odierni:

è facile mettere al margine quelli che fanno fatica, i ragazzi

e le ragazze che fanno problema, chi non accetta facilmente

quanto viene proposto o imposto dagli adulti, nella scuola, nel

tempo libero, nello stile di vita moderno interessato, come ben

sappiamo, più alla quantità che alla qualità, più all’immagine

che all’essere.

La mia missione, come superiore della Congregazione

Salesiana sparsa nel mondo, è di cogliere le voci che proven-

gono: dai giovani dell’Occidente come da quelli dell’Oriente;

dai giovani del Nord e da quelli del Sud; dai giovani che

stanno vivendo il dramma di guerre interminabili; giovani

che vivono nella miseria e nella povertà più assoluta; giova-

ni che vivono in una società opulenta, che pure non sazia

la fame e sete del loro cuore, sempre inquieto, sempre in

cerca di un’estasi che non li rasserena, di una felicità a basso

costo, ma che non li tranquillizza, anzi li porta a fuggire da

se stessi, dagli altri, dalla vita.

Li ho incontrati nell’estrema miseria delle favelas del Bra-

sile come nel lusso esibito di molti Paesi dell’Occidente, li ho

incontrati nell’abbandono, chiusi in se stessi, nella propria

ricerca di sé, così come li ho incontrati nella ricchezza del

dono dei giovani del Volontariato Internazionale, al lavoro in

Africa o in Asia o sulle Ande latinoamericane.

È un mondo misterioso e in rapido mutamento quello dei

giovani, per cui noi adulti dobbiamo essere molto attenti e

rispettosi, quasi in religioso ascolto delle loro domande, che

spesso ci mettono in crisi, incrinando le facili sicurezze nelle

quali spesso ci crogioliamo, ritenendo di aver noi adulti tutte le

ragioni; senza sentirci in dovere di ascoltare loro, i giovani, che

consideriamo immaturi, viziati, poco responsabili o ignoranti e

dunque senza diritto di parola di fronte alla nostra intelligenza,

alla nostra arroganza di cittadini, appartenenti magari a popoli

ricchi di cose ma, forse, poveri di cuore.

Scrivendo ai miei Salesiani, invitandoli a riscoprire don

Bosco, un santo antico e sempre nuovo, ho indicato loro

alcune urgenze giovanili alle quali dobbiamo tentare di dare

una risposta ragionevole, di cuore.

I giovani ricercano qualità di vita, ricercano spiritualità e tra-

scendenza, richiedono un accompagnamento da parte di adulti

che li ascoltino, li capiscano e siano capaci di orientarli.

Esiste in loro una forte domanda di nuovi rapporti di ami-

cizia, di affetto, di compagnia, per superare le carenze affet-

tive che li rendono insicuri, poco fiduciosi di sé e incapaci di

stabilire rapporti stabili e profondi.

Tra i giovani appaiono nuove forme d’impegno e di par-

tecipazione nel sociale, come le esperienze di volontariato o

di servizio civile nelle più varie forme e stili. Lo si evince dal

pullulare di movimenti no-global, ecologisti, pacifisti, che

manifestano il loro desiderio di costruire mondi nuovi.

A fronte di questo riscontriamo la situazione di povertà,

generata da un sistema economico neo-liberista, che obbliga

molti giovani a ricorrere a forme inaccettabili di sopravvi-

venza.

Possiamo osservare anche come esploda la cultura della

violenza, vissuta c ome reazione al disagio: i fenomeni della

droga, del terrorismo, delle guerre, i ragazzi-soldato, i geno-

cidi… I livelli di delinquenza sono drammaticamente cresciuti

nei Paesi in via di sviluppo. La delinquenza giovanile è spesso

correlata con l’abuso di alcool e di droghe; in Africa essa è

correlata alla fame, alla povertà, alla disoccupazione.

Problemi gravissimi, che sento nelle mie carni, che obbliga-

no me, la mia Congregazione Salesiana, a fare nuove scelte di

frontiera, partendo non da zero, ma con il bagaglio carismatico

delle esperienze che don Bosco ci ha lasciato, profetiche ai

suoi tempi e attuali ancora oggi.

Tra di esse la memoria del «gusto» dell’educare, l’attenzio-

ne ai giovani più in difficoltà, alle fasce popolari, a quelli che

contano meno, per i quali l’educatore di Torino ha inventato

nel passato varie risposte: dagli oratori, ai convitti, alle scuole

umanistiche e a quelle, conosciutissime e apprezzatissime,

della formazione professionale.

Erano gli orientamenti che don Bosco dava al ministro

Francesco Crispi, il 21 febbraio 1878, alla sua domanda su come

affrontare il problema dei ragazzi «discoli»: «Il governo […]

può cooperare nei seguenti modi: 1. Somministrare giardini

[spazi] per i trattenimenti festivi; aiutare e fornire le scuole e

i giardini del necessario suppellettile; 2. Provvedere locali per

ospizi, fornirli dei necessari utensili per le arti e mestieri, cui

sarebbero applicati i fanciulli ricoverandi».

Linguaggio antico che possiamo tradurre: aprire oratori o

centri giovanili e dare la possibilità di istruirsi e di formarsi

al lavoro, essendo il lavoro una vera disciplina interiore, il

segreto per misurare le proprie capacità, un modo per essere

al servizio degli altri, sentirsi utili, ritrovare una dignità nuova

per chi rischia di dover vivere di espedienti, sulla strada, vittima

dell’ignoranza e dell’ozio.

Il primo oratorio di don Bosco è nato come iniziativa per i

giovani lavoratori. Non possiamo dimenticarlo, così come non

possiamo dimenticare l’identikit del primo ragazzo accolto:

orfano, analfabeta, emigrante, manovale. «In generale – scriverà

don Bosco – l’oratorio [all’inizio] era formato di scalpellini,

muratori, stuccatori, selciatori, quadratori e di altri che veni-

vano da lontani Paesi.»

Don Bosco stesso era stato uno studente lavoratore e

aveva conosciuto fin da piccolo la fatica del lavorare sotto

padrone.

Più tardi aveva capito subito che anche la nuova legge del

1859, la famosa legge Casati, non rispondeva ai bisogni dei più

poveri, di chi viveva al margine della società: essa si rivolgeva

ad altri giovani e non parlava assolutamente di formazione al

lavoro. L’istruzione tecnica, pur contemplata, era intesa come

percorso formativo delle leve commerciali direttive; all’istru-

zione professionale non era dedicato neppure un accenno.

Don Bosco completerà, a suo modo si intende, quello

che mancava nella legislazione con l’istituzione di laboratori

e successivamente delle scuole professionali: nascerà in Val-

docco la parva charta della Congregazione, il modello, che

verrà esportato in tutto il mondo, di una casa salesiana che si

rivolge a studenti e giovani lavoratori, tenendo ben presente

che non tutti i ragazzi erano chiamati agli studi classici o magi-

strali o commerciali. Erano chiamati «artigiani» e avevano un

regolamento e un itinerario educativo studiato appositamente

per loro.

Sul modello di Torino, ho trovato case per studenti e arti-

giani a Buenos Aires come a Santiago del Cile; a Milano e a

Sesto San Giovanni, a Borgo Ragazzi a Roma, in Spagna e in

Germania, in Albania, in Russia, ad Alessandria d’Egitto e

al Cairo, in Corea come nelle Filippine. Noi Salesiani siamo

stati chiamati per oltre un secolo – e lo siamo tuttora – a tutte

le latitudini, presso popoli di ogni razza, cultura e religione,

a fondare scuole e centri per la formazione professionale. E

con noi tanti altri, religiosi, religiose e laici. E se è un fatto che

alle scuole professionali salesiane e alle loro esperienze si sono

ispirate legislazioni di numerosi Paesi, Italia compresa, è pure

incontrovertibile il grande contributo che gli ex allievi salesiani

– che nella scuola avevano non solo appreso un mestiere ma

anche «imparato a imparare» – hanno dato al sorgere e allo

sviluppo industriale di tanti Paesi, europei ed extraeuropei.

Sono di don Bosco alcuni dei primi contratti in difesa degli

apprendisti: sono del 1852, ben prima che la legislazione dello

Stato italiano introducesse l’istruzione obbligatoria e vietasse

l’impiego lavorativo di minorenni al di sotto dei 9 anni.

Ritengo di avere il diritto di parlare a nome di decine di

migliaia di ex allievi e allievi delle nostre case sparse nei cinque

continenti, dove ragazzi e giovani, attraverso il lavoro, hanno

potuto costruire il loro futuro.

Da una ricerca guidata dal sociologo Gian Carlo Milanesi,

leggo come questi ragazzi, a quei tempi inviati dal tribunale

per i minori, abbiano maturato «una fondamentale attitudine

positiva al lavoro e una mentalità capace di notevole adatta-

mento alle difficoltà che solitamente accompagna il lungo pro-

cesso di inserimento nel mondo del lavoro, proprio attraverso

l’esperienza della formazione professionale».

Le testimonianze di questi 150 anni della Congregazione

più volte hanno confermato la bontà del metodo, delle scelte

iniziali, di quando i Salesiani, ovunque, per prima cosa hanno

creato laboratori moderni, all’altezza dei tempi, per formare i

ragazzi al lavoro, coinvolgendo le stesse imprese, alcune delle

quali, nel tempo, sono intervenute per dotare i laboratori di

mezzi e tecnologie innovative e rispondenti ai tempi.

Ma quello che valeva un tempo, quello che è valso per un

secolo e mezzo, vale ancora oggi? Ce lo siamo domandati nei

nostri Capitoli Generali, che prima di me si sono interrogati

sull’importanza della formazione professionale.

Il compianto Rettore Maggiore lombardo, don Egidio

Viganò, nel 1988 tenne una magistrale lezione sul tema, al

Teatro alla Scala di Milano, in una serata memorabile dove

il senatore Spadolini nel suo intervento, esaltava una delle

invenzioni più originali e geniali di don Bosco: «Il coadiutore

salesiano, la figura del religioso-laico-salesiano che permise

di non trasformare i laboratori in serbatoi per le fabbriche

del tempo (si ricordi che eravamo nel periodo di sviluppo

capitalistico) ma in luoghi dove si mirava a formare l’uomo

che lavora: onesto, fedele agli impegni, capace di creatività,

in grado di stare con gli altri, in forme di convivenza e di

solidarietà, portando i ragazzi come diceva il santo del lavoro

“all’avanguardia del progresso”».

Se devo dare una risposta sull’oggi, superando il senso di

nostalgia che a volte mi prende quando parlo delle memorie

del nostro passato, anticipo una richiesta che vorrei ribadire

al termine della mia relazione: noi Salesiani d’Italia chiediamo

fermamente al ministro della Pubblica Istruzione e al mini-

stro del Lavoro, al governo di cui fanno parte e alle Regioni,

di valorizzare e di mantenere istituzionalmente l’offerta dei

percorsi sperimentali triennali di Formazione Professionale

Iniziale, ai quali si possono iscrivere ragazzi e ragazze dopo

la scuola media attuale.

Attraverso queste sperimentazioni, infatti, soprattutto per

l’impegno alla propria missione che gli Enti di Formazione

Professionale assicurano:

– si prende atto delle diverse situazioni di vita degli adolescenti

in ingresso;

– si corrisponde con flessibilità ai diversi stili di apprendi-

mento dei giovani a rischio;

– si elaborano adeguati contenuti, progettati per raggiungere

obiettivi educativi di pari dignità rispetto a quelli indicati

nei percorsi del sistema dell’istruzione;

– si progetta, infatti, il percorso per conseguire una qualifi-

ca professionale di secondo livello europeo, che richiede

adeguate conoscenze e competenze;

– si valorizzano le esperienze operative e le verifiche inter-

medie e finali;

– si opera un confronto critico con il mondo del lavoro, le

sue esigenze e dinamiche;

– si matura il senso di responsabilità attraverso stage formativi

progettati con le imprese presenti nei rispettivi territori.

Per gli educatori salesiani e per i loro collaboratori l’im-

pegno nella Formazione Professionale Iniziale si colloca

anche nell’azione «preventiva» del disagio che ragazzi e

ragazze incontrano, quando abbandonano la scuola e si

disperdono nel lavoro nero o rischiano la devianza. Tale

«azione preventiva» è urgente, in quanto emerge sempre

più un clima che tende a sminuire il valore della formazione

umana, intesa come esigenza di risposte interiori al significato

della vita e co me sviluppo della capacità di decisioni libere, a

vantaggio di una maggiore attenzione ai problemi scientifici

e tecnico-produttivi, che rischia di sacrificare all’obiettivo

della produzione e della competizione il rispetto della singola

persona e dei suoi valori umani.

I recenti dati statistici rilevano che, in Italia, su cento giovani

che entrano nella scuola dell’obbligo:

– 5 abbandonano senza conseguire la licenza media;

– 12,1 non si iscrivono alla scuola secondaria superiore;

– 58,6 conseguono il relativo diploma;

– 40 si scrivono all’università;

– 11,6 conseguono la laurea.

Se è vero, come dimostrano le statistiche, che la fuga dalla

scuola o l’emarginazione dei soggetti a rischio avviene nel

biennio dopo la media, ne consegue che è lì, a quella età, che si

deve intervenire con un nuovo impegno educativo, pedagogico,

didattico e di orientamento perché non si radicalizzi il disagio

e non si trasformi in devianza; l’attendere oltre è rischioso per

i giovani coinvolti e per la stessa società.

Inoltre si devono prendere in considerazione anche i risul-

tati di studi recenti condotti nell’ambito della pedagogia, che

sottolineano la differenza, la diversità e la necessità di percorsi

che non umilino i ragazzi, ma che rispondano alle loro reali

capacità: le loro intelligenze non sono tutti uguali, e come

l’affermazione che «la legge è uguale per tutti» è stata molte

volte smentita dalla realtà, così percorsi non diversificati e

rigidi lasciano per strada troppi giovani.

In una società della conoscenza credo che si debba apprez-

zare l’obiettivo educativo, culturale e sociale di offrire a tutti i

giovani fino all’età di 16 anni percorsi obbligatori di istruzione

e di formazione, nella prospettiva di acquisire un diploma di

scuola secondaria superiore o una qualifica professionale entro

il diciottesimo anno di età.

Ma nello stesso tempo credo limitante obbligare tutti a

seguire un medesimo percorso, senza alcuna libertà di scelta per

i giovani e le loro famiglie, nel rispetto delle attitudini, dei vissuti

talvolta sofferti, delle capacità e dei talenti di ciascuno.

Se queste sono le opportunità che offrono le sperimentazioni

dei percorsi di formazione professionale iniziale, si dovrebbero,

ovviamente, valutare i risultati conseguiti prima di relegare tali

interventi a funzioni complementari, di mero «addestramento»

o di «adattamento» alle innovazioni tecnologiche.

È questa la richiesta che i Salesiani e i loro collaboratori

avanzano con forza e responsabilità civile – in autentica conso-

nanza pure con quanto avviene negli altri Paesi d’Europa – in un

momento in cui si vogliono operare ampie riforme che incidono

sul complessivo sistema educativo del nostro Paese.

Siamo figli ed eredi di un educatore, don Bosco, che ieri

si confrontava con la legge Casati, la legge Coppino e tante

altre disposizioni di legge, e che oggi ci sprona a misurarci con

altre sfide culturali, politiche e sociali che interpellano anche

gli Enti di Formazione Professionali che, in Italia, aderiscono

alla Federazione nazionale Forma, che rappresenta circa l’80

per cento della formazione professionale del nostro Paese.

Questa nostra richiesta non muove, quindi, da un retag-

gio storico, pure glorioso, né da una presenza di «nicchia»

sopravvissuta ai tempi moderni, ma da una comune idealità

e solidarietà associativa che ce li fa sentire vicini, testimoni di

fedeltà alla dottrina sociale della Chiesa e che trova conferma

in documenti e intese che la Federazione Forma elabora e

socializza.

Tutto in un abbraccio

di Guido Piccarolo

Nel maggio del 2004 lavoro come analista finanziario per la

produzione di cartoni animati alla Walt Disney Company e

sto terminando un Master in Finanza e Business Internazio-

nale. Uno degli ultimi corsi che decido di frequentare è sul

settore non profit. C’è qualcosa che mi affascina nel modello

americano delle non profit. Particolarmente l’idea delle social

entrerprises (sviluppare business con lo scopo di raggiungere

fini filantropici). Così decido di incontrarmi con il presidente

di una di queste realtà, che lavora con i disabili. Ci incontria-

mo a Portland, in Oregon. Rimango assolutamente colpito

da quello che vedo. Nella sua azienda lavorano giovani con

gravi handicap; lavorano, sono grati e contenti. Mi affascina

e commuove così tanto quello che vedo che, poco prima di

ripartire, chiedo a John, il presidente: cosa serve per poter

cominciare questo lavoro a Los Angeles, dove vivo?

La sua risposta è semplice e chiara: scrivi il business plan

necessario per presentare la richiesta formale per diventare una

non profit che lavora con giovani disabili ma, soprattutto, non

preoccuparti di stabilire un nuovo programma, cerca qualcuno,

una persona che condivida con te l’ideale che hai.

Io seguo queste indicazioni, comincio a scrivere il busi-

ness plan e propongo a Nancy, mia collega alla Disney, in cui

intravedo lo stesso mio ideale, di condividere questa avventura

con me.

Così nella primavera del 2008 nasce la Los Angeles Habi-

litation House, con la mission di creare lavoro per ragazzi con

disabilità fisiche e mentali: il nostro obiettivo è che, attraver-

so il lavoro, i nostri ragazzi possano scoprire, sviluppare ed

esprimere i loro talenti, così da contribuire allo sviluppo della

società (sono tutti ragazzi che, senza qualcuno che offra loro

una «possibilità», passano le loro giornate a casa, seduti sul

divano).

Nancy e io ci licenziamo dalla Walt Disney. La nostra scelta

lascia stupiti e increduli i nostri capi e colleghi. In effetti, non

abbiamo ancora quasi nulla, ma siamo certi di avere Tutto,

perché certi della nostra fede. Cominciamo a chiedere, lieti, non

preoccupati. Chiediamo tutto, dall’iniziale aiuto economico, a

uno spazio dove stabilire la sede, i tavoli, i computer, le stam-

panti, lavagne, sedie, penne, carta e, improvvisamente, tutto

ci è donato; ma soprattutto ci è donata la grazia di riconoscere

e di appartenere a Cristo attraverso quello che ci è dato e per

questo ci scopriamo liberi di fronte ai nostri errori e liberi

nell’accettare le correzioni, nell’intraprendere un’avventura

che qualche anno più tardi il padre di uno dei nostri ragazzi

affetto da autismo definirà «eroica».

Incontriamo persone che di fronte al nostro entusiasmo

e alla nostra «ingenuità» ci chiedono «ma chi siete?» o «non

ci posso credere che avete lasciato il vostro lavoro alla Walt

Disney, ma chi ve lo fa fare?» e ancora «ma voi siete diversi,

questo non è il solito programma».

All’inizio del 2009 abbiamo assunto i primi tre ragazzi con

disabilità mentali (autism, mental ritardation e learning disabi-

lities) per fare le pulizie in un ufficio commerciale. L’assunzione

avviene con un colloquio di lavoro come in ogni azienda, ma

rivolgiamo loro una sola domanda: «Tu che cosa desideri?».

La risposta di Brandon, Steve e Paul è chiara, semplice, scritta

nella purezza dei loro occhi, gli occhi di chi attende qualcosa

di grande per la propria vita: «lavorare!».

Mi sono commosso davanti all’evidenza che l’io non è il

prodotto di quello che è capace o non è capace di fare, ma è

desiderio inequivocabile di rapporto con qualcosa di altro da

sé e per realizzarsi ha bisogno di incontrare questo altro.

Il principale motivo dell’incredulità di chi ci incontrava con-

sisteva nel fatto che tra il 2008 e il 2009 l’America si trovava in

piena recessione economica. Nessun altro intorno a noi rischiava

qualcosa di nuovo. Noi lasciavamo il nostro lavoro stabile e ben

pagato, per qualcosa di apparentemente così precario e difficile:

dare lavoro a quelli che nessuno vuole impiegare. All’inizio

del 2009, il «Los Angeles Times», il principale quotidiano di

Los Angeles, riportava che la percentuale di disoccupazione

aveva raggiunto il picco più alto degli ultimi quattordici anni,

arrivando all’8.2 per cento. Dall’ottobre del 2007 all’inizio del

2009, in California, lo Stato più ricco e popolato degli USA,

erano stati tagliati 101.300 posti di lavoro. L’articolo concludeva

preannunciando che la situazione sarebbe peggiorata (infatti il

tasso di disoccupazione ha raggiunto oggi il 12 per cento).

In una crisi così profonda i soggetti più colpiti erano proprio

i più deboli, quelli ritenuti «senza speranza». In California

su 546,000 disabili che cercano lavoro, solo il 3 per cento ha

un’occupazione. A questa realtà – di disabili fisici e mentali –

negli ultimi dieci anni si è aggiunta quella drammatica di tanti

soldati, impegnati nelle guerre in Iraq e Afghanistan. Nei due

conflitti sono stati impiegati circa due milioni di militari. Al

ritorno dal fronte circa un terzo di loro, più di cinquecento-

mila, riporta sintomi di Ptsd (Post Traumatic Stress Disorder),

depressioni acute, e Tbd (Traumatic Brain Injuries). Questi

ragazzi rientrando dalla guerra ritrovano un Paese non pre-

parato a sostenere il loro reinserimento nella società, perché,

improvvisamente, era in preda alla paura di una crisi la cui via

di uscita era complicata e lunga.

Il ritorno di questi ragazzi, che avevano dato tutto per la

patria ed erano rimasti segnati per sempre dalla ferocia della

guerra, veniva trattato solo come un altro problema da risol-

vere. Proprio all’inizio del 2009, nel periodo in cui avevamo

assunto i nostri primi tre ragazzi, leggo su una rivista locale la

storia di uno dei tanti giovani reduci dell’Iraq, una storia come

quella di tanti altri: è la storia di Gamal, un ragazzo che vive

in California. Gamal è uno dei primi Marines a soccorrere le

vittime dell’11 settembre ed è anche uno dei primi soldati a

partire per l’Iraq, partecipando alle atrocità di quel conflitto.

L’articolo proseguiva raccontando che, tornato dalla guerra,

Gamal non riesce a mantenere nessun lavoro, a pagare le

bollette, e non è in grado di allontanare i continui pensieri

di suicidio. A breve avrebbe perso anche la casa. L’articolo

terminava con queste parole di Gamal: «Ogni mattina ho

bisogno di trovare una ragione per non uccidermi».

L’impatto con la sua storia mi ha fatto intuire che il dramma

di questi ragazzi era il mio stesso dramma. Il dramma del cuore

che è fatto per l’eternità e chiede il significato della propria

vita. Gamal, come me, non chiede innanzitutto un program-

ma di reinserimento sociale o di supporto finanziario (certo,

anche se questi aiutano). Chiede che ci sia uno, almeno uno,

che ti abbracci e che dentro questo abbraccio ti comunichi la

positività e il significato del vivere, ti comunichi la speranza.

Per questo con Nancy abbiamo deciso di cercare di aiutare

anche i ragazzi disabili di ritorno dalla guerra (Wounded Wor-

riors). E così, un anno dopo aver letto la storia di Gamal, mi

sono ritrovato seduto intorno al tavolo del nostro ufficio con

Nancy e con quindici reduci dalla guerra. Sono ragazzi che in

questi giorni stiamo assumendo per lavorare come Assistenti

legali per Enti pubblici e privati. Mentre pranziamo e parlia-

mo del lavoro, uno di loro, Mike, mi interrompe e di getto mi

chiede: «Ma tu perché ci aiuti?». Mi volto e, guardandolo, mi

accorgo che ho verso di lui uno sguardo diverso. Mi accorgo

che il mio sguardo è pieno dello stesso sguardo che io ogni

giorno ricevo dalla compagnia di Cristo alla mia vita; allora

mi commuovo, pensando che questo ragazzo è rapporto con

il Destino fatto uomo, e con un filo di voce gli dico quello che

avrei voluto dire a Gamal: «Io ti aiuto perché c’è una ragione

per cui vale la pena alzarsi ogni mattina, vivere e lottare. Perché

nella mia vita c’è uno che mi dice: “Tu vali”».

In seguito Mike ci ha ringraziato, perché – ci ha detto – ave-

vamo avuto fede in lui. Come lui, Chris – dieci anni nell’eser-

cito americano e due anni in Iraq – «attraverso il lavoro che

mi avete dato ho riscoperto i talenti che durante gli anni di

combattimento in Iraq pensavo di aver completamente per-

so». O Ronta – un altro reduce della guerra in Iraq – «Questa

possibilità è quello che ho sempre atteso e ora ho ritrovato

speranza per me e la mia famiglia».

Oggi, dopo tre anni dalla fondazione della Los Angeles

Habilitation House – abbiamo nove dipendenti, di cui sette

giovani ragazzi con disabilità mentali, e quaranta reduci di

guerra, giovani e meno giovani, che stiamo formando per

diventare Operatori specializzati nella chiusura di contratti

pubblici e privati. Cinque tra questi quaranta cominceranno

a breve il loro lavoro.

Ma, soprattutto, questi ragazzi stanno incontrando una

umanità viva, cambiata e resa nuova dall’amore di Cristo, che li

guarda e li accompagna nel loro cammino al destino. «Aspetta-

tevi un cammino, non un miracolo» ci ha ripetuto in questi mesi

don Julián Carrón, citando un dialogo di don Luigi Giussani

con alcuni giovani, in un momento di passaggio decisivo per la

loro vita. Per me oggi, il miracolo non è neanche la creazione

di 1, 9, 50, 100 nuovi posti di lavoro in piena crisi economica,

o la creazione di un nuovo programma che sviluppi meglio la

professionalità di ragazzi con disabilità, ma il vero miracolo

è vivere la fede cioè abbracciare il reale, l’altro che mi è dato,

così com’è, ultimamente mistero, dentro lo sguardo di amore

e verità che ha investito e investe ora la mia vita.

Allora non sono «io» capace di creare qualcosa di nuovo,

ma non ne ho neanche il bisogno. Quello che nasce, viene

dall’intelligenza di usare il reale secondo la sua verità, secondo

l’ideale ultimo della vita.

Come ho detto, ho fatto per quindici anni l’analista finan-

ziario e ora lavoro con i miei ragazzi specialmente nel settore

delle pulizie, non ho studiato psicologia, non sono uno psi-

chiatra e non sono nemmeno un esperto nella reintegrazione

lavorativa di malati mentali.

Ogni giorno insegnare loro il mestiere significa guardare al

loro cuore, prendere sul serio le esigenze del loro cuore, quel

bisogno di infinito per cui siamo fatti.

Sto scoprendo che la vera difficoltà non è formarli al lavoro,

e che ciò che li «blocca» nella vita non è innanzitutto il limite

fisico e mentale, ma l’assenza di uno sguardo e un abbraccio

alla loro umanità, come Dio ci guarda e ci abbraccia. Per

cominciare a scoprirsi uomini occorre qualcuno che ci guardi

e abbracci secondo tutte le esigenze del nostro cuore.

Spesso, in questi anni, mi è successo di incontrare gente

bravissima e molto competente nel campo sociale, che «conosce

il programma e il manuale» perfettamente e che lo applica alla

lettera; ma arrivano a un punto in cui, di fronte alla esigenza

umana, il programma non funziona e allora «gettano la spugna»

(they give up). Per esempio: lo Stato offre dei tutor sul lavoro,

una forma di supporto professionale a questi ragazzi durante

il lavoro. Uno dei miei ragazzi non riusciva mai a finire il suo

lavoro nel tempo accordato. Così, dopo qualche giorno che avevo

notato la sua frustrazione per il fatto di non finire mai in tempo,

ho chiesto al suo tutor (job coach) la ragione del suo ritardo

e come potevamo aiutarlo. Lei «esperta» mi guarda e mi dice:

«Ma come, è autistico, è impossibile che riesca a lavorare stando

dentro il tempo concordato! Arrenditi a questa evidenza (just

give up)». Ho guardato il ragazzo e mi sono chiesto: «Ma nella

mia vita qualcuno si è mai arreso di fronte al mio limite? No!

Qualcuno mi continua a perdonare e si compiace di me!». Allora

l’ho preso con me, con la stessa pazienza, passione e tenerezza

con cui la compagnia di Cristo accompagna ed è fedele alla

mia vita. Per una settimana abbiamo lavorato insieme: oggi lui

finisce il suo lavoro in tempo come tutti gli altri, con un sorriso,

il sorriso di chi è certo che nulla è contro di lui.

Per questo abilità e protagonismo nascono dalla certezza

e dal giudizio di essere voluti e amati. Così per me il vero

«investimento» che genera il cambiamento è vivere nella quo-

tidianità, qualunque essa sia: la crisi, la malattia, la formazione

professionale, la drammaticità della guerra e il reinserimento

nella società, questo amore senza confine all’uomo, all’uomo

come bisogno. Come ha detto il Papa: «Il contributo dei

cristiani è decisivo solo se l’intelligenza della fede diventa

intelligenza della realtà».

Allora, quello che è davvero necessario è una vera rivolu-

zione dell’amore.