L’IO ESPRESSIONE DI AUTENTICITÀ: IL DESIGN SINTESI DI STORIA E CULTURA

L’io espressione di autenticità: il design sintesi di storia e cultura

In collaborazione con FederlegnoArredo. Partecipano: James Biber, Architetto e Progettista del Padiglione degli Stati Uniti a Expo 2015; Francesco Braschi, Dottore della Biblioteca Ambrosiana e Presidente Associazione Russia Cristiana; Andrea Cancellato, Direttore Generale Fondazione La Triennale di Milano; Andrey Yurevich, Architetto capo della Direzione Economica della Chiesa Ortodossa Russa, Responsabile del programma della costruzione delle nuove chiese a Mosca. Introduce Chiara Piccinini, Docente di Lingua Cinese all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

CHIARA PICCININI:

Il titolo dell’incontro di oggi è L’io espressione di autenticità: design sintesi di storia e cultura. L’io, l’individuo, è sempre autentico in sé, ma nel continuo rinnovamento del mondo contemporaneo si trova davanti a una sfida: come concepire vita, lavoro e ciò che ci circonda? Le nuove sfide ci portano a ricercare nuovi orizzonti, a colmare quella mancanza che è a tema in questo Meeting, tramite nuovi interessi che rispondano alle esigenze creative del mondo attuale in modo efficace e funzionale. Le tradizioni più ricche di storia e civiltà si trovano ora a superare le loro visioni classiche e stereotipate del mondo, per realizzare nuove forme e dinamiche che possano valorizzare la tradizione, senza rifiutarla – come invece avveniva negli anni ’80: si tendeva a copiare invece che essere autentici. Nel mondo attuale, c’è più arte, architettura, design con valore di originalità. In tutte le culture. Queste continuano ad incontrarsi grazie alle nuove tecnologie; questa continua comunicazione sfida la propria identità verso una ricerca continua, dinamica, e di innovazione. La ricerca caratterizza anche la realizzazione di progetti, una pragmatica cultura del fare, che caratterizza coloro che si occupano di design e architettura, attraverso le diverse culture. Ai nostri relatori oggi presenti, che provengono da diversi ambiti e culture, vorrei proporre alcune domande. Come nasce l’esperienza creativa? Che cosa rende l’io autentico e originale creatore? Nella realizzazione di oggetti di design e di progetti, è l’utilità che funge da motore di ricerca o in realtà essa uccide il processo creativo? Che cosa muove il lavoro creativo e come influisce nell’esperienza la tradizione, la storia, la cultura di appartenenza di ognuno? Lascio la parola a James Biber, rinomato e famosissimo architetto, che ha progettato il padiglione degli Stati Uniti a Expo 2015.

JAMES BIBER:

Desidero iniziare il mio intervento con l’idea che ogni creazione attiva è una ricerca di identità. Questa è la mia idea di architetto e designer, ma è anche un’idea universale. Lo si vede persino nelle pitture rupestri, perché in esse si voleva creare un’identità. È vero per i simboli, vecchi e nuovi, per l’arte, perché essa cerca di stabilire un’identità e di avere una propria voce. È vero per i simboli nazionali, per le icone, per i simboli commerciali, per la scrittura e per il cinema. Per gli artisti, che vogliono stabilire e imporre la loro identità e anche per la musica. È vero anche per me, quando cercavo la mia identità grafica: avevo bisogno di una identità, per capire chi fossi come architetto. Questa idea si avvera per tutti noi e per qualsiasi creazione artistica. Anche per ogni edificio, perché ogni costruzione architettonica ha una sua biografia: racconta la storia di colui che l’ha creato. È soprattutto vero per gli edifici fatti da artistici singoli, come la cupola del Brunelleschi, la Galleria a Milano. Ma anche per l’architettura moderna, come un edificio di Le Corbusier, che esprime una sorta di identità nazionale riconosciuta in tutto il mondo, oppure in edifici più nuovi, come ad esempio il Centro Pompidou a Parigi, che esprime un’identità sia a livello architettonico che a livello culturale e artistico. Adesso, soprattutto gli architetti prestano la propria identità a progetti che forse non esisterebbero; questo è il cosiddetto effetto Bilbao – lo si conosce così in architettura: quando un edificio famoso (in questo caso il museo Guggenheim a Bilbao, realizzato da Frank Gehry) trasforma completamente una città. L’edificio, progettato da una persona, diventa un’icona culturale. Adesso vi parlerò di due esempi: uno è il mio cimitero preferito a Milano, il Monumentale, in cui si può vedere la creazione artistica più importante che sono le tombe. Ciò che è straordinario in questo cimitero è che è una vera e propria città dei morti, una città all’interno della città; ogni tomba, ogni mausoleo è unico di per sé e dice qualcosa dell’architetto che l’ha realizzato. Possono imitare vecchi edifici o essere edifici più moderni, oppure degli edifici in stile con gli anni ’30 del secolo scorso, stile Art Nouveau, oppure con uno stile molto moderno. Possono essere semplici mausolei, ma dimostrano che anche la creazione più semplice è una dichiarazione, una affermazione di identità: per esempio, nel mausoleo di un astronomo ci sono dei simboli astronomici. Questo è un esempio molto particolare. Adesso a Milano c’è un’altra parata di identità, se così si può chiamare, cioè l’EXPO: è una parata di identità nazionale, di identità societarie. Vi invito ad andare a vederla perché in questi giorni c’è una partecipazione incredibile e visitando EXPO potrete vedere non solamente cibo e agricoltura, ma anche esempi di design, come se si trattasse di una gara tra vari architetti e designer. Vi mostrerò alcuni padiglioni. Il padiglione del Cile: è un padiglione fatto con cassette di legno che sembrano fluttuare nell’aria. Anche la Polonia ha fatto una cosa simile. La Francia ha utilizzato una struttura di legno: sembra più un negozio che un padiglione in realtà; la Cina cerca di stabilire la propria identità, di far capire com’è il proprio Paese; il Regno Unito ha realizzato dei giardini incredibili, molto interessanti, come se ci fosse un alveare all’interno di un campo. L’Argentina ha creato una sorta di edificio industriale agricolo. Quello del Bahrain: è stato una sorpresa perché è bellissimo. Un padiglione molto piccolo, come se fosse molto intimo, una casa, uno dei padiglioni più belli, devo dire. Il Duomo di Milano non ha realizzato un padiglione vero e proprio, ma ha organizzato uno spazio esterno. In questo spazio c’è la riproduzione della Madonnina. La Santa Sede ha messo all’esterno dei simboli, come ad esempio il pane, il pane quotidiano. L’Olanda che è come se avesse creato un parco di divertimento; il Brasile ha steso una rete gigantesca, dove si può camminare sopra; la Turchia ha ricreato un bazar. Ognuna di questi padiglioni racconta dell’identità nazionale, che sia voluto oppure no. Del padiglione americano vi parlerò un pochino più sensivamente. Se ogni edificio ha una biografia, di chi è questa biografia? Cosa racconta l’edificio? Questa è una domanda interessante perché una volta era chiaro, adesso è meno chiaro. Non si capisce bene come viene usata l’identità da architetti e da clienti. Quindi la biografia degli edifici racconta degli architetti, del cliente, oppure del contesto culturale o del contesto fisico? Racconta degli utenti? Queste sono domande che ogni architetto deve farsi prima di iniziare un progetto: io temo che sempre più i clienti chiedano agli architetti di prestare la loro identità, invece di affermare la propria. Anche gli edifici delle istituzioni vengono concepiti con libertà dagli architetti. Dalla finestra del mio ufficio io vedo l’edificio di Frank Gehry che si chiama New York di Gehry. Frank Gehry ha progettato questo edificio, e Frank Gehry è diventato l’identità di New York. È come se New York appartenesse a Frank Gehry. È una buona idea a livello di marketing, ma chi è il padrone di questa idea? Di chi è l’identità che si vuole vendere con questo edificio? Un altro esempio è il Milwaukee Art Museum, in Wisconsin, fatto da Santiago Calatrava. In realtà si tratta solo di un’ala del museo. Ma ora essa domina talmente tanto la città che adesso il museo stesso si chiama Calatrava. Non si va più al museo d’arte di Milwaukee, ma al museo Calatrava. Vicino al fiume Milwaukee, c’è un altro museo, che ho progettato io, per l’Harley Davidson. Nessuno dice di andare a vedere il Museo Biber. Il museo è progettato per l’Harley Davidson, per quelli che adorano l’Harley Davidson, e per chi non ha mai visto l’Harley Davidson. Questo è il lavoro dell’architetto. Non sostituirsi ad un’icona importante come l’Harley Davidson ma, al contrario, cercare di scoprire qual è l’identità del cliente e dell’utente per poi trasmetterla. L’edificio è proprio dell’Harley Davidson: è come uno stabilimento, perché chi ama l’Harley Davidson ama lo stabilimento. Esso è stato ricreato con dell’acciaio, un materiale che fa parte della cultura dell’Harley Davidson. Per aumentare l’idea dello stabilimento industriale, non c’è un edificio solo, ma una serie di edifici all’interno della città industriale. Il nome dell’Harley Davidson è in mattone nero, come fosse la giacca nera che usano i bikers. Questa è l’identità grafica dell’Harley Davidson e quindi ho voluto ricrearla. Le lettere sono alte cinque metri, si vedono dappertutto. Guardandolo dal fiume sembra proprio uno stabilimento vero e proprio. E invece è un museo. La cosa più bella, la cosa di cui vado più orgoglioso è che le persone che sono i grandi fan dell’Harley Davidson, entrano nel museo e si sentono a loro agio. Ma anche chi non ha mai visto l’Harley Davidson capisce che c’è una identità, una forte identità del prodotto. Questo è il primo edificio che l’Harley Davidson ha costruito per il pubblico, perché prima aveva costruito solamente fabbriche e stabilimenti. Anche dentro c’è questa idea di stabilimento, per cui ci sono quasi trecentocinquanta moto e ci sono anche migliaia di opere, all’interno di uno spazio che potrebbe sembrare proprio uno stabilimento. Sono oggetti molto lucenti che, all’interno di uno spazio così piccolo, brillano, e quindi l’effetto è bellissimo. E poi i simboli: il logo dell’Harley Davidson è fatto con un oggetto tridimensionale intrappolato all’interno di una struttura. Questo è il modo in cui l’Harley Davidson vede le proprie moto, intrappolate all’interno di una struttura. Una struttura che sembra quasi essere una gabbia. Adesso passiamo a un altro esempio. Il padiglione americano a EXPO. È molto difficile creare un edificio che possa rappresentare gli Stati Uniti perché è un Paese molto complesso, contraddittorio; è stato un compito per me molto complicato, molto difficile. Il padiglione all’EXPO è una reazione alla storia dei padiglioni che gli Stati Uniti avevano costruito per altre Esposizioni Universali, che erano sempre più opachi, chiusi, quasi protezionisti. Ho deciso di cambiare, di invertire questa tendenza, di aprire completamente il padiglione per renderlo il più trasparente possibile, il più accessibile possibile, facile anche da capire. Al tempo stesso, ho cercato di evitare espressioni troppo scultoree e ho cercato di mostrare quali fossero le funzioni dell’agricoltura utilizzando delle strutture simili a dei fienili. Ci sono vari tipi di macchinari, e poi c’è una gigantesca serra verticale, che non ha solamente una funzione decorativa, dove si possono coltivare i semi. È una serra in continuo movimento. Ha forma di reticolato perché, se volate sopra gli Stati Uniti, una cosa straordinaria che vedete è che è un Paese totalmente fatto a griglia. Nel 1945 ci sono state delle leggi che hanno creato delle griglie all’interno del territorio per distribuire i terreni tra la popolazione. Entrate nel padiglione direttamente dalla strada, per cui non ci sono code, più di due milioni di persone l’hanno visitato e non c’è mai stata una coda. Quando abbiamo avuto quarantacinquemila persone, due giorni fa, c’è stata un po’ di coda, ma minima. L’idea era quella di eliminare le code più possibile e si è dimostrata molto valida. La serra verticale crea uno schermo all’interno che filtra la luce, la passerella che vedete è una passerella riciclata da Coney Island, una passeggiata molto famosa a New York che è stata distrutta dall’uragano Sandy. Abbiamo riutilizzato questa passerella che era stata distrutta e abbiamo utilizzato altro materiale di recupero; è un luogo anche sociale, perché c’è un bar, delle zone dove la gente si può sedere anche all’interno e c’è un tetto movibile digitale fatto da un vetro che passa da una tonalità chiara a una tonalità opaca per fare ombra. È come se fosse uno schermo gigante che fa filtrare la luce all’occorrenza. Non ci sono bandiere americane all’interno del padiglione. Abbiamo un logo che assomiglia alla bandiera americana e, dato che è come se fosse una bandiera, abbiamo deciso di non mettere altre bandiere. Il Governo americano non dà soldi per questo progetto e quindi tutto è finanziato con fondi privati. Il padiglione è sempre in movimento, è l’idea di una macchina agricola sempre in movimento. Non volevo avere un edificio fisso, non dinamico, volevo qualcosa che si muovesse. Molte grazie alla vostra attenzione.

CHIARA PICCININI:

Grazie a James Biber, per l’interessante intervento. Lascio ora la parola al direttore Andrea Cancellato, Direttore Generale della Triennale di Milano. Ci parlerà di un progetto di ripresa della Triennale e della realizzazione del Museo del Design, che è stato pensato per dare un posto di rilevanza al design e alla creatività italiana nel mondo. Questo intervento si lega anche al fatto che quest’anno al Meeting, nello spazio dedicato alla FederlegnoArredo, c’è una selezione della Collezione Permanente del design italiano della Triennale. Lascio la parola al Direttore.

ANDREA CANCELLATO:

Grazie e buongiorno a tutti. Accompagnerà il mio intervento un video che raccoglie le varie edizioni del nostro Triennale Design Museum. Tenterò di spiegare il senso di questo nostro lavoro, perché quando abbiamo deciso di realizzare il Museo del Design, ultimi al mondo benché l’Italia sia il Paese di riferimento per il design in campo internazionale, il problema che ci siamo posti era come rendere questa esperienza un valore e non un puro intrattenimento. Non volevamo fare un altro museo del design internazionale, quello che si visita in gran parte dei musei di arte contemporanea nel mondo, dove gli oggetti sostanzialmente sono gli stessi; quando si va in museo del design si trovano la Chaise Longue di Le Corbusier, piuttosto che una lampada di Castiglioni, o un divano di Magistretti, una sedia di Filippe Stark. Quegli oggetti che conosciamo perché parte della nostra vita normale. E quindi ci siamo chiesti: quante volte siamo disponibili ad entrare in un museo del design, per vedere oggetti che già conosciamo? Poche. D’altro canto, se riflettiamo su quante volte nella nostra vita abbiamo visto La Gioconda al Louvre, forse l’avremmo vista tre volte. Quindi, se siamo disposti a vedere La Gioconda tre volte in una vita, difficilmente saremo disponibili a vedere più volte lo stesso museo del design, con gli stessi pezzi-icona che fanno parte del nostro panorama quotidiano. Per questo, le scelte che abbiamo compiuto hanno un significato non solo museale o museografico, ma anche valoriale. Un museo prima di tutto specialistico, un museo del design italiano, perché se il design italiano è il più importante, occorre conoscerlo bene. Un museo mutante, che cambia ogni anno. L’ordinamento scientifico, l’allestimento, il tema rispondono ogni volta ad una semplice domanda: che cos’è il design italiano? Fino ad ora abbiamo dato otto risposte. Il design come ossessioni sempre presenti: il rapporto con la storia e la cultura del nostro Paese fino all’antichità (cambiando così la datazione dell’origine del nostro design), la velocità (dal futurismo ad esempio), l’impilabilità (le cose sovrapponibili dalle tazzine del caffè alle sedie etc.), il comfort, la semplicità (dall’uso dei materiali semplici e nobili come il legno all’arte povera). Il design della grande e della piccola serie, della serie numerata e del fuori serie, del pezzo unico al multiplo senza fine. Il design quale rappresentazione del nostro vivere quotidiano: quali cose siamo! Il design in rapporto con le fabbriche dei sogni, come l’unico settore produttivo italiano che importa cervelli, intelligenze, idee e progetti. Il progetto della rappresentazione e della comunicazione. La grafica non come strumento ancillare agli oggetti da comunicare ma come parte, fattore determinante di un progetto.

Il design italiano come anche il frutto delle influenze internazionali sui nostri progettisti. Alcuni con il mito degli Eams, altri con quello degli scandinavi, altri ancora con il mito dell’Oriente e del suo ordine, oppure del disordine e del colore indiano. Il design come capacità di reazione alle crisi, da quella dell’autarchia inventando materiali (bachelite, eternit, gommapiuma, plexiglas, vetroflex, etc.) oppure innovandone l’uso, a quella dell’austerità dovuta alle crisi petrolifere negli anni settanta, fino alla reazione creativa alla crisi della globalizzazione dei nostri anni, con l’autoproduzione grazie alle nuove tecnologie della comunicazione. Infine, ed è l’attuale Ottava Edizione del 2015 raccontando che il design della casa, dove abitualmente primeggia il design italiano, non è fatto solo di mobili ma anche di oggetti che l’hanno invasa come ultracorpi: gli elettrodomestici. Ovvero un settore dove eravamo i primi nel mondo: penso ai frigoriferi, alle cucine, agli spremiagrumi, alle lame elettriche, alle macchine per il caffè che hanno superato la tradizionale moka… Insomma il design non solo come storia di una disciplina ma come racconto della storia di un Paese, del nostro Paese. Un museo che è insieme rappresentazione e ricerca, il cui valore più importante non è la ricca collezione, come se il museo fosse un grande magazzino cui attingere oggetti da mostrare, ma come capacità di mettere in relazione cultura, progetto, economia e società. Raccogliere le cose, i frutti del nostro lavoro, gli oggetti, materiali e immateriali, della nostra storia è sicuramente il compito di un museo, soprattutto di un museo che si occupa delle cose di tutti i giorni come un museo del design. Ma il lavoro del Triennale Design Museum è, se mi è consentito, qualcosa di più. È il tentativo di connettere un sistema diffuso in tutto il territorio nazionale di collezioni pubbliche e private, musei d’impresa e musei di settore, in una Rete dei Giacimenti del Design Italiano che abbia un centro ma che viva in ciascuna realtà di vita propria. Un po’ come metafora dell’Italia dei mille comuni, il sistema del design italiano è cresciuto accanto e insieme ai distretti produttivi: a quelli del mobile in Brianza, nelle Marche, in Veneto e in Friuli; a quelli delle scarpe e della pelletteria, in Toscana e ancora nelle Marche; dell’automobile a Imola, della moto a Pontedera, delle scarpe sportive in Veneto, degli occhiali sempre in Veneto, delle pentole a Brescia, etc. Dappertutto, in Italia, vi sono Musei afferenti al design, alcuni di importanza internazionale, mete di turisti e studiosi. Ad esempio, della Ferrari a Imola, di Ferragamo a Firenze, della Vespa e della Piaggio a Pontedera, dell’Alfa Romeo da poco riaperto ad Arese, della Kartell alle porte di Milano, del legno a Cantù grazie a Riva 1920, e potrei continuare per molto tempo. Forse qui c’è il motivo della tardiva nascita del Museo Italiano del design, però in ciascuno di questi musei troviamo quella parte di storia materiale del nostro Paese che confluisce nel lavoro del Triennale Design Museum. Quando si entra, ad esempio, nel Museo del Legno di Riva 1920 (data di nascita dell’azienda portata come segno di continuità della storia di una azienda famigliare le cui generazioni si succedono, dai padri ai figli, alle figlie, ai nipoti), fanno più impressione gli strumenti del lavoro che gli oggetti realizzati. Si capisce di più da come si lavora, da come si è lavorato, che dall’oggetto che ne è risultato, della storia di questa azienda, come metafora della storia delle tante aziende del distretto della Brianza. Si percepisce il valore del lavoro, della fatica per ottenere i risultati, dell’impegno per la sicurezza (ciascun falegname manca di almeno un dito della mano), del rapporto stabilito con il designer fatto di stima, ammirazione per la creatività e di esigente attenzione per le ragioni dell’economia, si coglie fino in fondo che il design non è solo un (importante) fatto estetico ma l’incontro (riuscito e compiuto) tra la cultura del progetto e la cultura del fare. Ancora, spesso rappresentiamo l’Italia come un Paese di straccioni, imbroglioni, vanitosi, con in testa il cibo, le donne e il calcio. Una rappresentazione falsa e ingiusta. Sicuramente vi sono disvalori rilevanti: ci lamentiamo dei cinesi che copiano, ma dimentichiamo che siamo il secondo Paese copiatore del mondo e forse ai cinesi abbiamo insegnato noi come si fa a copiare (e adesso dobbiamo stare attenti perché in Cina laureano centinaia di migliaia di progettisti ogni anno e allora, fra un po’, avremo una competizione ben altrimenti diversa che quella dei copiatori); vogliamo difendere il copyright degli oggetti del nostro Made in Italy, delle nostre aziende e dei nostri designer, ma dimentichiamo che è stato a causa di un gruppo di aziende capace di fare lobby in Parlamento che abbiamo la normativa meno protettiva di tutta Europa. Però siamo il Paese che, grazie al design, ha saputo rinnovare il concetto di bellezza delle cose nel mondo, che ha fatto dell’oggetto non solo la risposta ad un bisogno o ad una necessità materiali, ma una visione del mondo, una Weltanschauung, una relazione con le persone e con se stessi. La Triennale di Milano è stata, è e vuole essere la casa del design, italiano e internazionale. Il luogo del confronto, anche aspro ma aperto e concreto, il luogo della rappresentazione e della ricerca, il luogo della celebrazione, quando occorre essere orgogliosi di una storia o di un lavoro. La Triennale di Milano, lo dice prima di tutto il suo nome, è stata creata per organizzare ogni tre anni una mostra internazionale, con un tema preciso e significativo, dedicata alle arti applicate, all’architettura, alle arti visive, al design. Per ragioni che non utile, in questo momento, discutere ha sospeso il suo naturale svolgersi dopo l’ultima edizione nel 1996. Il tema del 1996 sarebbe ancora di grande attualità: Identità e differenze. Riprende però la sua storia il prossimo anno, nel 2016 esattamente dopo vent’anni, con un tema importante e nello stesso tempo, per noi, ineludibile: XXI Secolo. Design After Design. Il XXI secolo come il secolo del design.

Nel momento in cui, nonostante le crisi, si affacciano alla ribalta del mondo nuovi popoli non più bisognosi di solo pane, ecco che emerge prepotente la necessità del progetto, di cose e di servizi, di soluzioni. E, non a caso, la professione creativa più diffusa al mondo è quella del designer. Si tratta poi di vedere se il mondo ha più bisogno di una nuova automobile o di un nuovo telefonino, oppure se ha bisogno di soluzioni per mobilità e per la connettività. Se, per fare il gioco della torre, è più importante chi ha progettato o inventato l’ultimo modello dell’iPhone o il car sharing. Di certo, comunque, abbiamo di fronte due grandi progettisti e due modi di intendere il progetto. Di questo vogliamo discutere il prossimo anno a Milano, in Triennale. Perché, come afferma Bruce Mau, uno dei più importanti teorici del design contemporaneo, "ora che possiamo fare qualunque cosa, che cosa faremo?". Grazie.

CHIARA PICCININI:

Grazie al Direttore Andrea Cancellato e quindi siete tutti invitati l’anno prossimo a visitare la Triennale di Milano, questo nuovo progetto legato ad essa. Ora lascio la parola a un architetto russo, capo della Direzione Economica della Chiesa Ortodossa Russa, responsabile di un programma molto importante: la costruzione di nuove chiese a Mosca. Ce ne parlerà lui nel dettaglio. Il suo intervento è intitolato La fede, l’architettura e la vita. Prego.

ANDREY YUREVICH:

Buongiorno. Cari amici, sono stato invitato a parlare al Meeting come architetto. Sono un sacerdote della Chiesa Ortodossa Russa e contemporaneamente sono un architetto di professione. Ma quando ho guardato e studiato i materiali della storia del Meeting, mi sono reso conto che al centro del Meeting fondamentalmente c’è la storia di persone, della loro vita, storie, della loro fede. Mi è sembrato, perciò, che fosse più interessante parlare di questo che soltanto raccontare di design e architettura. Non vedrete nel mio intervento delle fotografie professionali molto impressionanti, ma vedrete la vita, la storia di persone, una testimonianza della nostra e della mia fede. Testimonianza mia e della mia famiglia. Sono nato in una famiglia normale, in Russia, una famiglia sovietica. Avevamo alcune particolarità nella nostra famiglia: delle radici culturali. Storicamente i miei genitori erano dei nobili, il mio bisnonno era stato nel corpo dei cadetti dello Zar, la nonna anche era stata un collegio per fanciulle nobili. Per questo motivo, mio nonno ha trascorso quasi trent’anni tra i lager e le deportazioni, in Siberia, nei luoghi dove anche io ho poi vissuto. La mia infanzia e la mia giovinezza sono trascorse a Mosca: sono stato battezzato da bambino, ma in realtà la vita della mia famiglia aveva ben poco di religioso. Ieri, all’incontro con Padre Lepori, ho ascoltato le parole straordinarie che a parer mio sono il motto del Meeting. “Che cosa non ti basta?”, “Di che cosa è mancanza, questa mancanza, o cuore?” Credo che ci siano molte persone che potrebbero parlare di un’esperienza simile alla storia della mia vita. Forse qualcosa anche di simile alla storia del Metropolita Antonij, di cui c’è al Meeting una mostra. Attraverso tutta la mia vita, per quanto ricordo, ho sempre avuto delle domande: chi sono? Da dove vengo? Che cos’è questa infinitezza del mondo? Che cosa ci sarà dopo la morte? E soprattutto mi chiedevo in che cosa fosse racchiuso il senso della vita. Ho sempre sentito il cuore che chiedeva, c’era sempre qualcosa che gli mancava. Io non sapevo che cosa gli mancava e l’ho saputo soltanto più tardi. Così ero un ragazzo molto vivo, ottimista, pieno di gioia. Ma tutte queste domande erano sempre dentro, in fondo al mio cuore. Mentre studiavo a scuola, ho conosciuto e mi sono interessato molto di arte figurativa e così per consiglio di mio padre, mi sono iscritto ad architettura. Adesso io credo che Dio stesso, come saggio architetto, come saggio costruttore, in qualche modo abbia scelto per me questo cammino, questa via del costruttore, dell’architetto. Da allora ho sentito su di me la Provvidenza divina che in qualche modo agiva nella mia vita attraverso di me. All’università ho fatto la scoperta di un mondo incredibile, meraviglioso: l’arte dell’antica Russia. L’architettura delle chiese, delle icone, gli affreschi, e la cultura religiosa di tutto il mondo. Bisogna ricordare che quella era l’epoca sovietica, l’epoca della stagnazione. Eravamo gli anni ’70, quelli delle ideologie dell’ateismo; se avessero visto nelle chiese noi, semplici studenti sovietici, ci avrebbero potuto tranquillamente punire e cacciare dall’università. Col passar del tempo, ho avuto modo di acquisire una cosa bellissima: mi sono sposato con una ragazza meravigliosa. Attraverso di lei, ho trovato l’amico, il compagno fedele della mia vita, come sacerdote e come architetto. Entrambi facevamo la facoltà di architettura, entrambi eravamo, quindi, di professione architetti. La storia del nostro amore sarebbe una grande storia, ma in questo momento non centra. Finita l’università, comincio a lavorare a Mosca e, invece della creatività che io mi aspettavo, invece che fare l’architetto costruttore, nell’epoca sovietica comincio a lavorare secondo una routine di progettazione. Nel frattempo, nasce la nostra prima bambina. Anche moglie finisce la facoltà di architettura. Arrivammo così ad un bivio per la nostra vita. La vita a Mosca, che sembrerebbe la grande capitale del Paese, diventa insopportabile perché lo snobismo della capitale, l’impossibilità di una vera creatività produceva una specie di stagnazione. Così decidemmo, a venticinque anni, di andarcene. Ma dove? Molti nostri conterranei a quell’epoca, come già era avvenuto, erano venuti in Occidente in cerca di una vita migliore. Noi invece decidemmo di andare nell’estremo oriente, in Siberia, a quattromila chilometri da Mosca. Giovani, da Mosca, non eravamo mai stati più lontani di cento chilometri da Mosca, decidemmo di intraprendere questo viaggio in Siberia, nella regione di Krasnoyarsk, luogo delle deportazioni sovietiche, e ancora prima presso gli zar. È il luogo del più grande fiume del mondo, lo Enisej. Andammo in una cittadina molto piccola per le misure russe (sessantamila persone), una città che negli anni ’70 si poteva appena trovare sulla carta geografica. E ci troviamo nel luogo dove era stato deportato per la prima volta mio nonno. In Siberia non si può passare per strada, soltanto si può volare in aereo; e si può sorvolare per migliaia di chilometri senza trovare un solo insediamento umano, un solo villaggio. Spesso d’inverno c’è del freddo, che si arriva fino a -50° sotto zero, e per due settimane ci possono essere -56°, la neve cade per tre metri di altezza. Noi, élite della regione moscovita, arrivammo in questi luoghi così selvaggi. Io e mia moglie, la mia famiglia, abbiamo vissuto lì per circa trent’anni con grande gioia. Abbiamo capito che Dio ci aveva portato là e che tutto quello che ci è successo non avrebbe potuto succedere a Mosca, ma soltanto in Siberia. Lì non c’era nessun tipo di architettura, come anche adesso. Dopo due settimane dal mio arrivo improvvisamente mi trovo architetto capo di questa città. Ecco che su di me finalmente si rovescia la creatività che io inutilmente avevo aspettato a Mosca nei tre anni dopo l’università. E così ho potuto finalmente dedicarmi alla creatività, ho potuto finalmente diventare creativo. M’hanno detto: “Fai tutto quello che vuoi in città, costruisci quello che vuoi. Qui c’è la legge, qui ci sono i progetti tipo delle case, poi per il resto fai tutto quel che vuoi”. E allora io e la mia cara giovane moglie abbiamo cominciato a lavorare con grande entusiasmo, e dopo quattro anni ero già membro dell’Unione degli architetti dell’URSS, un posto abbastanza di prestigio. Nel frattempo nacque la seconda bambina. Avevo una famiglia bellissima, delle condizioni ottime di vita, la possibilità di creatività, ero giovane, tutti mi rispettavano, tutti ci valorizzavano moltissimo. Avevo tutti i privilegi, la salute, gli amici, tutto. Ma mi restavano le domande del cuore. Al cuore continua a mancare qualcosa, il cuore continua a desiderare qualcosa. Venne il 1988, un anno di Giubileo per la Russia, perché è l’anno del millennio del Battesimo della Russia, della sua conversione al cristianesimo. E noi avevamo la possibilità formale di andare nella città vicina, a cinquanta chilometri di distanza. Una vecchia città, la città di Enisej sul fiume, la Firenze della Siberia. Nella nostra città non c’era una chiesa mentre a Enisej c’era una chiesa. Lì ci incontrammo con una persona straordinaria, un sacerdote, padre Ghenadj Fas, che accese in noi l’interesse per la religione. Lo rincontrammo l’anno successivo e lo invitammo a casa nostra. Dopo il nostro dialogo, ci regalò un piccolo Vangelo, il Vangelo di Giovanni, quello più complesso. E con questo libretto, andai a Mosca in vacanza dai miei genitori, leggendolo durante il viaggio. Furono due settimane per me incredibili, in cui avvenne la mia nascita dall’alto. Io so esattamente il momento in cui sono nato in Cristo, quando io sono nato per la salvezza. Per un sacerdote ortodosso queste sembrerebbero parole non molto usuali, ma è proprio avvenuto così: fu nel maggio del 1989. Non ricordo niente di quel viaggio se non una cosa sola: in metro, in autobus, in filobus, ricordo soltanto questo libro che avevo tra le mani e che le prime parole del Vangelo – “All’inizio era il Verbo e il Verbo era Dio e il Verbo era (presso) Dio” – mi colpirono profondamente. Partii dalla Siberia verso Mosca che non ero credente e sono ritornato in Siberia credente. Io sapevo esattamente che credevo. Le cose si sono cominciate a sviluppare molto velocemente. Nel corso dell’estate, ho trovato risposta praticamente a tutte le domande che per trent’anni della mia vita mi avevano agitato. Durante l’estate fu indetto un concorso per costruire una grande chiesa per diecimila persone; un concorso internazionale legato al millennio del Battesimo della Russia. Partecipai e riuscii ad essere tra i venti vincitori. Questo è stato l’inizio della mia attività di architetto sacro. In quel periodo io volevo essere un asceta. In quel periodo e nel corso di due anni, ho cominciato in quella stessa chiesa, in quella stessa parrocchia di Enisej, un oratorio domenicale per i bambini, un catechismo per i bambini e per gli adulti, portato poi anche nella nostra città. Dopo due anni mi posi il problema di creare una comunità parrocchiale anche nella nostra città. Avevamo un piccolo gruppo di venti persone che iniziarono la comunità. Mi chiesero di essere il Presidente della comunità. C’era poi bisogno di avere un sacerdote. Tutti mi dissero che dovevo fare il prete, come Sant’Ambrogio. Scrissero una lettera al Vescovo per chiedergli di ordinarmi prete. Lui ci ha pensato per un mese, poi mi ha fatto prete e così sono diventato sacerdote. Sono diventato sacerdote, scelto dalla comunità e poi ordinato sacerdote dal nostro vescovo. È cominciata così la mia attività di sacerdote e di architetto. Bisognava costruire la comunità e bisognava costruire la chiesa. La nostra comunità è nata come Cristo è nato a Betlemme, in una grotta per il bestiame. La nostra prima chiesa era un vecchio porcile, un luogo dove stavano i maiali. Ed eravamo dentro stretti, come delle sardine in un barile. D’estate faceva molto caldo, anche più di cinquanta gradi, e io con i paramenti colavo letteralmente. Allo stesso tempo, eravamo molto felici, perché era stato il nostro primo amore. Io non posso ricordare tutto questo senza commuovermi, senza lacrime. Adesso sono tutte cose lontane e passate, ma lì è cominciata la nostra nuova vita, la nostra seconda nascita. Dopo un anno ci hanno dato un altro edificio, la nostra seconda chiesa, l’ex cinema. In Russia c’era una perestroika continua, un rinnovamento continuo. Alla Chiesa venivano dati vecchi edifici che potevano essere riconvertiti in chiese. Quindi ex cinema, ex teatri che poi sono stati trasformati in chiesa. Qui ci stavano circa trecento persone. Una settimana dopo che ci hanno affidato questo edificio, c’è stato un incendio e, essendo di legno, è bruciato tutto fuori e dentro. Ma, come alcuni parrocchiani hanno detto, in questo modo sono bruciate tutte le cose impure che erano rimaste dal passato. Noi abbiamo ricostruito tutto e abbiamo cominciato a celebrare i riti. Nel frattempo, abbiamo cominciato a elaborare il progetto per una grande chiesa. Abbiamo trovato tutto: costruttori, sponsor, tutte persone che son diventati poi nostri amici di famiglia. Dopo cinque anni, è cominciata la costruzione della nostra bellissima chiesa parrocchiale. La differenza tra la prima capanna di Betlemme e questo edificio, che è enorme, altissimo, poteva contenere duemila persone. Il giorno della consacrazione il nostro Vescovo consacra la chiesa. La nostra città è rimasta molto piccola. Spesso perciò, ci chiedono come mai una chiesa così grande in una città così piccola. E io rispondo che la chiesa non deve essere costruita secondo la grandezza del Paese. È il Paese che diventerà grande quanto è grande la chiesa. Durante l’inverno facciamo il presepe, tutto modellato nel ghiaccio, tre metri di altezza. Avevamo un grande programma. Dopo cinque anni abbiamo aperto anche una grande scuola formativa. Era un ginnasio ortodosso, dove preparavamo i ragazzi, davamo loro una formazione classica. Io amo molto i giovani ragazzi. Ho cercato sempre di essere insieme a questi ragazzi nel nostro programma. Con i ragazzi facevamo tantissime attività, dal teatro al campo estivo, alle liturgie missionarie, in cui piantavamo delle tende e invitavamo la gente del luogo. “Sursum corda”. C’era la nostra Confraternita della Misericordia, che realizzava i programmi sociali. È una bella cosa, è un bell’esempio da ripetere, da riprendere. E così noi vivevamo in modo molto semplice. Nella nostra famiglia sono nati tanti bambini e così abbiamo capito che si poteva fare di più per questi bambini. Abbiamo perciò fatto il programma per le famiglie numerose. Dal 2000, abbiamo organizzato in Siberia delle mostre di arte sacra contemporanea e nel 2010 abbiamo aperto un museo permanente di arte religiosa contemporanea. Come scherzavamo noi, è il secondo museo dopo i Musei Vaticani al mondo. Ma tutte le cose hanno il loro tempo. La nostra vita in Siberia è finita. Alla fine della nostra vita in Siberia avevamo tutti questi bambini, sette figli, bambini stupendi, doni bellissimi che Dio ci ha fatto. Cinque anni fa abbiamo dovuto abbandonare la Siberia con tristezza, e ritornare indietro a Mosca. Prima di questo, però, abbiamo costruito una seconda chiesa, dedicata a Sant’Andrea Apostolo. Questa è stata terminata una settimana prima di partire, io stesso ho appeso l’icona. Una settimana dopo la mia partenza, hanno celebrato la prima liturgia. E adesso la nostra vita a Mosca. Ci siamo trovati in un altro luogo e bisognava cominciare una nuova vita. E la nuova vita è cominciata. Io e mia moglie portiamo avanti il club delle famiglie, ci sono ancora molti giovani della nostra parrocchia. A Mosca e non potevamo certamente fare a meno del lavoro architettonico. Il mio Vescovo ben presto mi ha detto: “Padre Andrey tu sei un architetto, devi lavorare in questo campo”. Proprio in questo momento sta cominciando un programma. In questo periodo a Mosca sta cominciando, da quattro o cinque anni, il programma di costruzione di nuove chiese, perché a Mosca tutte le chiese sono concentrate nel centro della città, mentre nei grandi quartieri dormitorio centinaia di migliaia di persone non hanno una chiesa e devono spostarsi per un’ora almeno per poter trovare una chiesa. Quindi, il patriarca Kirill ha deciso di creare, insieme al Governo di Mosca, un programma di costruzione di duecento chiese, anche se adesso si parla di quattrocento, o addirittura seicento chiese. Io devo occuparmi dell’architettura di tutte queste nuove chiese. In questo senso è molto difficile, perché dopo il 1917 le autorità sovietiche hanno fatto in modo che la tradizione architettonica si interrompesse, e oggi gli architetti non sanno come fare a costruire chiese, non capiscono niente di architettura. Molti dicono che bisogna ritornare alla tradizione antica, ma come reinnestarsi in questa tradizione e ricominciare ad agire? Ecco perché stiamo progettando queste chiese in qualche modo tradizionali. Ci stiamo chiedendo: che cosa è la chiesa del XXI secolo? Dobbiamo andare avanti, abbiamo intorno a noi degli edifici moderni, abbiamo un contesto urbanistico completamente nuovo, moderno, contemporaneo e queste chiese devono essere in qualche modo contemporanee. Perciò cerchiamo di andare avanti basandoci sulla tradizione. Tradizione e innovazione, è il nostro dilemma. Qui vediamo anche alcuni progetti che a noi, nella nostra tradizione russa, ci sembrano contemporanei, magari a voi no. Sono chiese che vengono progettate da giovani architetti, ci sono dei concorsi che vengono indetti, ci sono chiese già in costruzione a Mosca. È qui che vedo la mia designazione. Io non sono più giovane: desidero dare ai giovani la possibilità di agire, di lavorare, e desidero dare la mia testimonianza sulla fede, su Dio, attraverso l’architettura. Così si sta sviluppando il nostro programma architettonico. In questo dilemma di architetto e di sacerdote, io ricordo le parole di quando ero appena diventato sacerdote. Un uomo mi disse che fino a quel momento ero stato un architetto di fredda pietra, mentre col sacerdozio ero diventato un architetto delle anime umane. Per questo, io vedo il mio lavoro come un lavoro con la gente, e a questo partecipa tutta la mia famiglia. Grazie.

CHIARA PICCININI:

Grazie all’architetto Yurevich per questa bellissima testimonianza. Per continuare sull’onda della cultura orientale, lascio la parola a don Francesco Braschi, Presidente dell’Associazione Russia Cristiana, Dottore della Biblioteca Ambrosiana e lì Direttore della classe di studi di slavistica. Ci introdurrà al tema della concezione del rapporto tra Dio e uomo nello spazio, attraverso la storia e la cultura cristiane a partire dalle origini, con una riflessione anche su come viene concepito il design nella Bibbia. Grazie.

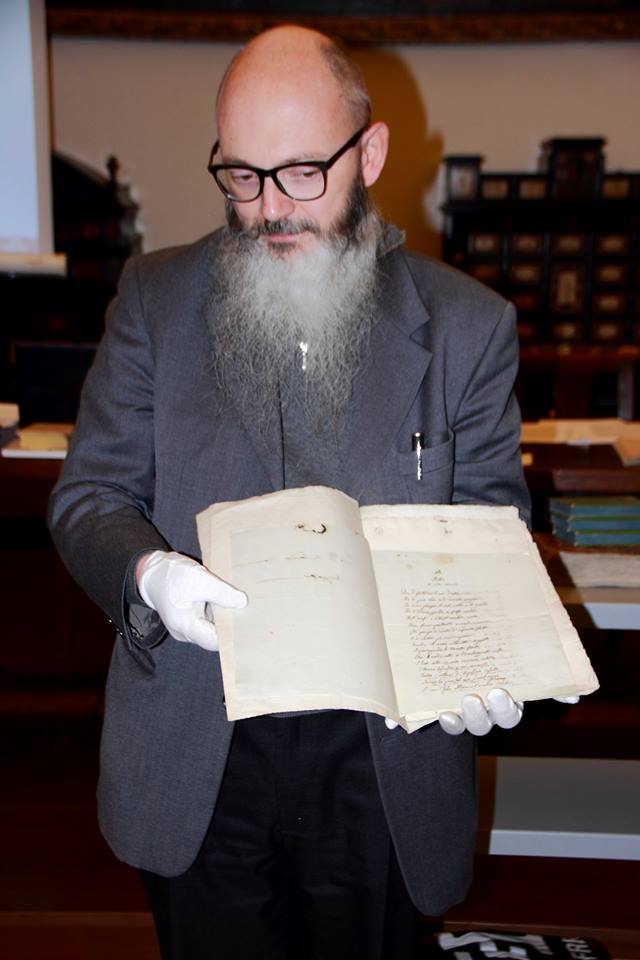

FRANCESCO BRASCHI:

Grazie. In realtà penso non sia possibile semplicemente prendere in mano quello che avevo preparato come intervento, senza lasciarmi provocare da dai tre interventi che mi hanno preceduto. La prima riflessione che mi viene in mente – che continua quello che già mi ero chiesto quando sono stato invitato a questo dibattito – è: qual è il dato che possiamo mettere davanti ai nostri occhi come un punto di partenza della realtà, sul quale innestare una riflessione? Anche soltanto facendo una ricerca iconografica in rete, sembrerebbe che il dato oggi dell’architettura sacra occidentale sia quello della perdita di ogni linguaggio comune, di ogni riferimento comune. Una varietà estrema, una varietà che probabilmente vive ancora in parte il dilemma tra tradizione, discontinuità, innovazione. Ma mi sembra che viva questo dialogo in maniera molto più drammatica, molto più di rottura di quello che abbiamo sentito raccontare da padre Andrey. E allora la domanda che mi nasceva era: quali possono essere dei punti di riferimento? E ne ho trovati due. Il primo è un testo di un monaco del Monte Athos, che nel 1994 scriveva che la chiesa dentro il monastero orientale ha lo scopo di essere il cuore, il centro del monastero, come accadeva nella tradizione benedettina. Il cuore nel senso orientale del termine, non tanto come il centro dell’affettività, dei sentimenti, ma come il luogo sintetico della decisione e del giudizio della persona. Perché il compito della chiesa, il compito del tempio, è quello di mostrare come tutto attraverso Cristo viene trasfigurato, tutto lo spazio assume un significato nuovo, tutto il tempo assume un significato nuovo. Questo perché? Perché la concezione sacra dell’edificio cristiano-orientale vede questa concezione: la chiesa diventa un microcosmo, la chiesa rappresenta tutto l’universo. La cupola è la volta celeste, la parte dove sta il popolo rappresenta la terra, la zona dell’altare rappresenta la presenza di Dio all’interno del mondo. In quel luogo, si è chiamati a rivivere un’esperienza di pienezza, di totalità, ma nello stesso tempo di ridefinizione di tutta la realtà a partire da un dato: Cristo è in mezzo a noi. Ecco allora che la concezione dello spazio sacro fa riferimento essenzialmente al tema dell’Incarnazione. Alla luce di questo tema, cosa avviene? Il tempo, dentro lo spazio sacro, non è più il tempo che va verso la dissoluzione, la morte, la fine, ma è un tempo che va verso la luce. Non a caso, il giorno liturgico comincia non con il mattino, ma con il vespero, con la sera precedente. Il movimento non è semplicemente il movimento dall’alba al tramonto ma è dalla situazione in cui la luce tramonta, in cui rimane una sola luce, la fiammella che rappresenta la presenza di Cristo, all’arrivo dell’alba, quando la pienezza del sole che sorge ridà il significato del tempo. È quella luce che ti rende possibile vedere tutta la realtà. Qual è il movimento che avviene all’interno del tempo? Questo lo si coglie molto meglio nelle celebrazioni orientali piuttosto che in quelle occidentali che spesso si sono un po’ essenzializzate, un po’ troppo ridotte. Emiliano del monastero Simonos Petras dice che il movimento dei sacerdoti, dei monaci, del coro è come un movimento di danza. Un movimento che non rappresenta l’affannarsi dentro la realtà ma il ritrovamento di un ordine, il ritrovamento di una grazia, il ritrovamento di una bellezza e di un senso, perché è il movimento di ciascun membro del popolo di Dio, dove ciascuno sa esattamente cosa può compiere, come può contribuire all’armonia del Tutto. La mia domanda perciò, era: tutto questo è soltanto un patrimonio orientale? Non esiste più da noi? L’abbiamo perso? Forse in parte sì. Ma mi ha molto colpito leggere alcune frasi scritte, nel 2005, dall’architetto ticinese Mario Botta. È uno degli architetti che tutti conosciamo e che si è occupato molto di chiese. Parlando della realizzazione delle chiese da lui progettate diceva: “La città è la casa dell’uomo, è il luogo dove l’uomo vive, lavora, entra in relazione. Progettare una cattedrale oggi è un’occasione straordinaria perché significa porre nella città un nuovo segno atteso, uno stacco. Ci parla, la cattedrale, dell’uomo, della sua profondità che resiste alle contraddizioni della vita di oggi”. E continuava: “costruire una cattedrale significa affermare la Verità come Presenza”. Cosa significa “affermare la verità come presenza”? Per Botta significa lavorare nella speranza di confrontarsi con quel bisogno di immensità che è presente in ciascuno di noi. In chi crede come in chi non crede. È come se, tanto la Chiesa orientale quanto la Chiesa occidentale, almeno nelle parole di questo architetto, facesse riferimento a un punto comune. Ed è il punto dell’Incarnazione, della Presenza, della Verità non come un discorso, ma come una Presenza da riconoscere, alla quale fare spazio. Tutto questo chiede di ritrovare un significato per il fare dell’uomo, perché non possiamo rassegnarci a vedere il fare dell’uomo soltanto come un contradditorio agitarsi, come un perdere le forze nel realizzare qualcosa. Crisi di identità, diceva il nostro primo relatore. Come si risponde a tale crisi di identità? Con qualcosa che si rimette in movimento, con qualcosa che si rimette a creare. Ma che cosa ci permette un creare che non sia semplicemente accelerazione dell’andare verso il niente? Mi colpiva, nel secondo intervento, l’affermazione del design come visione del mondo, come una Weltanschauung, come qualcosa che tu mostri disegnando relazioni, preparando oggetti che incrementano la possibilità di relazione. Quello che più mi ha consolato su questo punto è stato ritrovare due testi della Bibbia che brevissimamente vi commento. La Bibbia non parla direttamente di design, ma parla della nascita dell’artigianato. E ne parla in due modi a prima vista contraddittori. Nella Bibbia la nascita della città è ad opera della discendenza di Caino. La città nella Bibbia nasce come il prodotto di chi si contrappone a Dio. L’ideale di Israele è, all’inizio, l’ideale della vita nomadica. È l’ideale della vita di chi ha sempre visto la città come una forma di potere che gli era ostile. Chi di voi andrà a vedere la mostra di Abramo questo lo può capire molto bene. Ma in questa città, proprio in questa città, dalla discendenza di Caino, dice la Bibbia, nascono quelli che iniziano a lavorare il ferro. Sono discendenti di Caino quelli che iniziano a lavorare il bronzo e il ferro. L’uso del bronzo e del ferro è innanzitutto un uso di guerra. Sono strumenti che implicano l’affermazione di un potere, di un potere disumano e spietato. Allora per la creatività dell’uomo non c’è una redenzione? Non c’è una positività? Dobbiamo restare con questa impressione? No! Perché nel Libro dell’Esodo, dove si colloca l’esperienza di liberazione del popolo di Israele, abbiamo un brano meraviglioso. Ripetuto due volte nel Libro. Ed è il brano in cui Dio suscita coloro che poi saranno chiamati a costruire prima gli arredi della tenda dell’incontro e poi, in prospettiva, il Tempio di Gerusalemme. E vale la pena di leggere qualche versetto dal capitolo 31 dell’Esodo: “Il Signore parlò a Mosè e gli disse: «Vedi, ho chiamato per nome Bezaleel, figlio di Uri, figlio di Cur, della tribù di Giuda. L’ho riempito dello spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro». Innanzitutto, c’è questo aspetto straordinario: come Dio chiama per nome Abramo, chiama per nome l’artigiano. Chiama per nome colui che dovrà usare la sua capacità di fare non per qualcosa che distrugga ma per qualcosa che costruisca. E Dio stesso dà tre caratteristiche all’artigiano: “L’ho riempito dello Spirito di Dio perché abbia saggezza, intelligenza e scienza in ogni genere di lavoro”. La saggezza è la capacità di comprendere se stesso, il significato della propria vita. L’intelligenza, capacità di comprendere il nesso fra sé e tutta la realtà; solo in terzo luogo arriva la scienza, cioè la conoscenza, l’aspetto, noi diremmo più tecnico, quello che ti permette poi di fare. Ma per fare che cosa? “Per realizzare ogni genere di lavoro”, per ideare progetti da realizzare. Ma anche poi per intagliare, per fare. Quindi l’artigiano non è soltanto il designer, o l’architetto; è colui che sa chi è. È colui che coglie il nesso di sé con la realtà totale, è colui che ha le competenze tecniche che devono comprendere anche una capacità concreta: il fare, lo sperimentarsi dentro qualche attività. Il terzo aspetto: questa capacità di progettare, di fare, ha come due corollari. Dice sempre la Bibbia: “Ecco, gli ho dato per compagno Oholiab figlio di Ahisamakh”. L’opera del creatore, dell’architetto, dell’artista, del designer, secondo la Bibbia, ha bisogno di un compagno. Non è mai una cosa solitaria. Quanta differenza dall’idea, un po’ romantica che noi abbiamo, del genio incompreso. C’è una compagnia che è indispensabile perché si eserciti la creatività. L’ultimo aspetto è quello in cui dice: “Gli ho dato anche lo Spirito e la saggezza per insegnare, gli ho messo nel cuore il dono di insegnare”. La creatività come il sapere chi si è, il saper progettare, il sapere fare ma anche il sapere insegnare. La capacità di insegnare, di trasmettere questa saggezza di sguardo sulla realtà, diventa una delle cifre distintive dell’artista vero, del progettista vero, dell’architetto vero. Di chi fa qualcosa che contribuisce a quella ristrutturazione del mondo, dal cinema alla chiesa, che in realtà significa ridare all’Incarnazione la sua concretezza visibile, riscontrabile, sperimentabile. Non voglio portare via ancora troppo tempo perché mi sembra che molto è stato raccontato e ci offre materia di riflessione, ma in questo riscatto di una capacità del fare che nasce nel segno dell’affermazione di sé, e potremmo ricordare lo splendido racconto di Babele. A tutto questo, nell’esperienza di liberazione di Israele, fa riscontro anche l’esperienza di liberazione della capacità creatrice dell’uomo: nell’intelligenza della realtà, nella capacità di fare, nella capacità di fare in compagnia e di insegnare. Mi sembra che, se cerchiamo di capire cosa può essere un io sintesi di storia e cultura, qui ritroviamo le dimensioni fondamentali dell’esperienza artistica e creativa. Grazie.

CHIARA PICCININI:

Grazie a Don Francesco Braschi per questo riassunto – chiamiamolo così – di tutte le caratteristiche che sono state messe in discussione negli interventi di oggi. Per trovare un filo conduttore di tutti questi contributi, mi viene da pensare che le caratteristiche ricorrenti dell’architetto e del designer, così come sono state descritte, delineano una figura che al di là della cultura di appartenenza, ha sempre le mani in pasta. Ha in mente sempre un’utilità, una funzione in ciò che fa oltre al fattore estetico, seppur molto importante.

Ringrazio tutti i relatori per essere intervenuti. Grazie a tutti.